ग्रहण लगा है।

चन्द्रमा को ग्रहण लगा है।

‘चन्द्रमा मनसो जातः’। मन के मंथन से चन्द्रमा की उत्पत्ति होती है। चन्द्रमा रस एवं प्राण का सहचर है। और रसों में सर्वश्रेष्ठ रस शृंगार है।

चन्द्रमा को ग्रहण लगा है, अतः मन को ग्रहण लगा है, प्राण को ग्रहण लगा है, रस को ग्रहण लगा है, शृंगार को ग्रहण लगा है।

जिनके मनों में चन्द्रमा जैसे मुख डूबते उतराते हों, जो लोग स्वप्नों एवं कल्पनाओं के शिखर पर आरोहण करते हों, उनके मन-प्राण ग्रहण-ग्रस्त हैं? किन्तु क्या सचमुच?

[१]

याज्ञवल्क्य स्मृति में एक श्लोक है :

सूर्यः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः ।

शुक्रः शनैश्चरो राहुः केतुश्चेति ग्रहाः स्मृताः॥ (आचाराध्याय)

सूर्य, चन्द्र, महीपुत्र अर्थात् मंगल, सोमपुत्र या चन्द्र-पुत्र अर्थात् बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ग्रह कहे जाते हैं।

अब विश्व के मूर्धन्य खगोलविदों से पूछिये तो राहु तथा केतु नाम के कोई ग्रह हमारे सौर-मण्डल में नहीं हैं। सौर-मण्डल के ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण (हर्शल) एवं वरुण (नेपच्यून)! यम (प्लूटो) नाम का एक नवां ग्रह भी कुछ दिनों पूर्व तक स्वीकृत था, किन्तु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने लम्बी वार्ता एवं वाद-प्रतिवाद के पश्चात यम को ग्रह कहे जा सकने की पात्रता से वंचित कर दिया है अतः अब सौर-मण्डल में मात्र आठ ग्रह हैं। सूर्य तथा चन्द्र आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार ग्रह नहीं हैं। सूर्य एक तारा है तथा चन्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ग्रह तथा उपग्रह की आधुनिक परिभाषा के अनुसार जो आकाशीय पिण्ड सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे ग्रह हैं तथा जो पिण्ड इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वे उस ग्रह-विशेष के उपग्रह हैं।

किन्तु भारतीय ज्योतिष में ग्रह की परिभाषा भिन्न है। पृथ्वी से देखने पर जो भी आकाशीय पिण्ड अंतरिक्ष में पृथ्वी के सापेक्ष गति करते प्रतीत होते हैं उन सब को भारतीय ज्योतिष में ग्रह की संज्ञा प्रदान की गयी और इस दृष्टि से चन्द्रमा तो पृथ्वी के सापेक्ष स्पष्टतः गतिमान है ही, सूर्य भी पृथ्वी के सापेक्ष गतिमान प्रतीत होता है भले ही उसकी गति आभासी तथा पृथ्वी की अपनी गति के कारण है अतः भारतीय ज्योतिष में सूर्य भी ग्रह माना गया। पृथ्वी से पृथ्वी की कोई सापेक्ष गति नहीं है अतः भारतीय ज्योतिष में पृथ्वी को ग्रह नहीं माना गया। यह अंतर ज्योतिष तथा खगोल का अंतर है अतः इससे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये। और साथ ही यह भी ध्यातव्य है कि राहु तथा केतु को ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में ग्रह की मान्यता प्राप्त होने का एक रक्त-रंजित इतिहास भी है जो कथाओं के प्रच्छद में ढँक कर विस्मृत हो चुका है। वह कथा जानते सभी हैं, किन्तु उसके पीछे छिपे रहस्य के प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता।

अब यदि इस अवधारणा को अंगीकार कर लें कि पृथ्वी के सापेक्ष गतिमान पिण्ड ही भारतीय ज्योतिष के ग्रह हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि राहु तथा केतु नाम के तो कोई भी पिण्ड आकाश में नहीं हैं फिर ‘राहुः केतुश्चेति ग्रहाः स्मृताः’ का क्या प्रयोजन है? किन्तु हमारे पौराणिक आख्यान कहते हैं कि राहु तथा केतु भी ग्रह हैं तथा सूर्य ग्रहण तथा चन्द्र ग्रहण के यही कारण हैं। तो यदि राहु एवं केतु भी ग्रह हैं तो इस नाम के पिण्ड आकाश में क्यों नहीं हैं? क्या भारतीय ज्योतिष में गल्पों को भी मान्यता प्राप्त है?

विनम्र निवेदन है कि नहीं! भारतीय ज्योतिष पूर्णतः वैज्ञानिक है तथा राहु तथा केतु द्वारा सूर्य एवं चन्द्रमा के ग्रहण की परिकल्पना, परिकल्पना तो है, कपोलकल्पना नहीं है। आकाश में राहु तथा केतु भी विद्यमान हैं, एवं उनकी भी उसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के सापेक्ष गति है जिस प्रकार ग्रह की परिभाषा को संतुष्ट करते अन्य आकाशीय पिण्डों की है। इतना अवश्य है, कि राहु तथा केतु कोई दृश्य पिण्ड नहीं हैं बल्कि एक गणना-बिंदु हैं, वैसे ही जैसे बसंत विषुव एक बिन्दु है। राहु तथा केतु को छाया ग्रह कहा गया है और इसका भी कारण है।

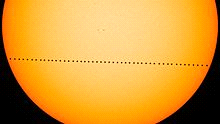

राहु तथा केतु को समझने हेतु सर्वप्रथम उसी घटना को समझना होगा जिस घटना से वे सर्वाधिक सम्बद्ध हैं। ज्योतिष में राहु तथा केतु के अन्यान्य फलितों के साथ जो इनका प्रत्यक्ष फल है वह सूर्य तथा चन्द्रमा के ग्रहण से जुड़ा है। ग्रहण एक खगोलीय अवस्था है जिसमें कोई खगोलीय पिंड जैसे ग्रह या उपग्रह किसी प्रकाश के स्रोत जैसे सूर्य तथा किसी अन्य खगोलीय पिण्ड जैसे पृथ्वी के बीच आ जाता है जिससे सूर्य के प्रकाश का कुछ समय के लिये अवरोध हो जाता है। किसी भी आकाशीय पिण्ड अथवा उसकी छाया से सूर्य के चन्द्रमा के विम्ब का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से प्रभावित होना ही ग्रहण है। संलग्न चित्र में सूर्य के सम्मुख से हो कर जाते हुये बुध ग्रह का एक दृश्य है और यह घटना १० मई २०१६ को हुई थी। यह भी एक प्रकार का ग्रहण ही है किन्तु हम सूर्य तथा चन्द्र ग्रहण के सम्बन्ध में ही अधिक जानते हैं।

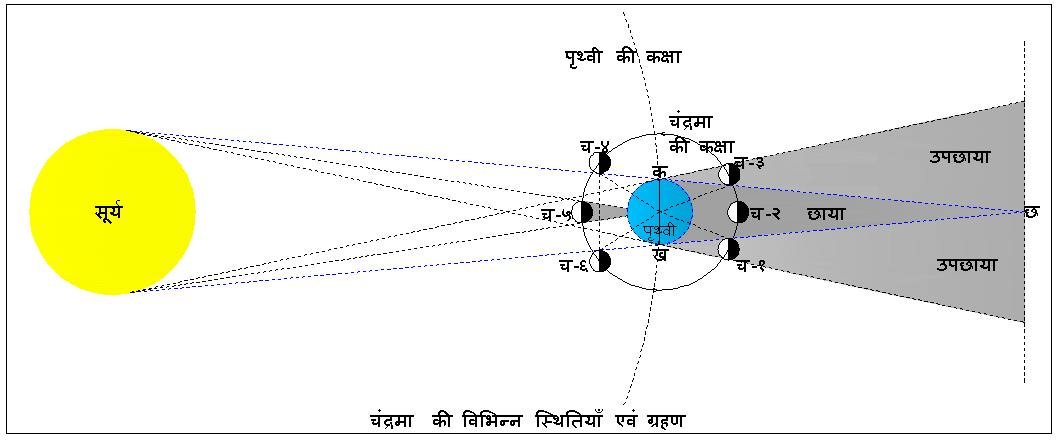

ग्रहण एक रोचक तथा दर्शनीय खगोलीय घटना है। भौतिकी से अनुमन्य खगोल के अनुसार जब अपने परिक्रमा पथ पर भ्रमण करते हुये चन्द्रमा तथा पृथ्वी एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि पृथ्वी चन्द्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तब चन्द्र-ग्रहण होता है। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। चित्र के माध्यम से इस परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। संलग्न चित्र में अपनी कक्षा में परिक्रमा करती पृथ्वी के परितः अपनी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते चन्द्रमा की छह स्थितियाँ क्रमशः च-१ से च-६ तक प्रदर्शित हैं।

किसी प्रकाश स्रोत के सम्मुख किसी भी ऐसे पदार्थ का आ जाना जिससे हो कर प्रकाश का अभिगमन संभव न हो, छाया का निर्माण करता है और वह छाया कितनी बड़ी अथवा छोटी होगी यह उस वस्तु की आकृति, प्रकाश-स्रोत से उसकी दूरी तथा उसपर पड़ने वाले प्रकाश के कोण पर निर्भर करती है। उस छाया के दृश्य होने हेतु भी कोई आधार चाहिये। आधार वस्तु के निकट होने पर छाया भी बड़ी बनेगी और दूर होने पर वह छोटी होती जायेगी। एक तल ऐसा भी होगा जिससे आगे छाया नहीं बनेगी। यही कारण है कि आकाश में उड़ते पक्षियों अथवा वायुयान की छाया धरती पर दिखाई नहीं देती क्यों कि आकाश में जिस तल पर उनकी छाया बनती है उस तल पर कोई आधार नहीं होता। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी भी एक छाया बनाती है। चित्र में पृथ्वी की यह छाया त्रिभुज ‘क ख छ’ द्वारा प्रदर्शित है। इस भाग से न तो सूर्य दिखाई देता है न ही इस भाग में उसका प्रकाश ही पहुँच रहा होता है। किन्तु इस छाया के चतुर्दिक कुछ भाग ऐसा भी होता है जहाँ से सूर्य दिखाई तो नहीं देता किन्तु उसका प्रकाश पहुँच रहा होता है। यह भाग चित्र में उपछाया के रूप में प्रदर्शित है।

पृथ्वी की परिक्रमा करते हुये जब चन्द्रमा अपने पथ पर चलता हुआ जब चित्र में प्रदर्शित बिन्दु च-१ पर पहुंचता है तब वह उपछाया में प्रविष्ट हो चुका होता है। जिस क्षण से वह उपछाया में प्रविष्ट होता है जहाँ सूर्य का सीधा प्रकाश चन्द्रमा तक नहीं पहुंचता वही ग्रहण का स्पर्श कहलाता है। चन्द्रमा अपनी नियत गति से उपछाया से होता छाया भाग में प्रविष्ट हो कर पूरी तरह ग्रहण की स्थिति में पहुँच जाता है और जब वह बिंदु च-२ पर पहुँचता है तब वह ग्रहण मध्य में होता है। क्रमशः चन्द्रमा बिन्दु च-३ तक पहुंचता है जिसके पश्चात वह छाया से तथा क्रमशः उपछाया से भी बाहर होने लगता है। चन्द्रमा के उपछाया से पूर्णतः बहिर्गत होने को ही ग्रहण मोक्ष कहा जाता है। यह घटना ही खग्रास या पूर्ण चन्द्र-ग्रहण है। यह ध्यान में रखने योग्य है कि छाया शंकु ‘क ख छ’ का शीर्ष कोण अत्यंत छोटा, मात्र ३२’ (३२ कला या ३२ मिनट) का ही होता है किन्तु आकार में छोटा होने तथा पृथ्वी से निकट होने के कारण चन्द्रमा इस छाया में पूरी तरह आ सकता है।

चन्द्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ ५८ अंश ४८ मिनट का अक्ष कोण बनाता है तथा चन्द्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के तल से ५ अंश का कोण बनाती है। इस विशिष्ट स्थिति के कारण बहुधा ऐसा भी होता है चन्द्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में नहीं जाता बल्कि उसका कुछ भाग पृथ्वी की छाया में होता है तथा कुछ भाग पृथ्वी की छाया से बाहर भी होता है अतः चन्द्रमा का कुछ भाग जो छाया में चला जाता है वही भाग ग्रहण-ग्रस्त होता है। यह स्थिति ही खण्ड-ग्रास या आंशिक ग्रहण की होती है।

चन्द्र-ग्रहण की अवधि इस पर निर्भर करती है कि चन्द्रमा को पृथ्वी की छाया से हो कर कितनी अधिक दूरी तय करनी पड़ी अतः स्पष्ट है कि चन्द्रमा का पथ पृथ्वी की छाया के व्यास से जितना ही निकट होगा, ग्रहण का अंश भी उतना ही अधिक होगा तथा ग्रहण की अवधि भी उतनी ही अधिक होगी। चन्द्र-ग्रहण की अधिकतम अवधि ४ घंटा १३ मिनट ३६ सेकेण्ड हो सकती है जिसमें पूर्ण चन्द्र-ग्रहण की अवधि २ घंटे ७ मिनट ३६ सेकेण्ड तक होती है।

इस प्रकार चन्द्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होता है किन्तु प्रत्येक पूर्णिमा को चन्द्र ग्रहण नहीं होता क्योंकि चन्द्रमा का परिक्रमा पथ प्रत्येक पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया में नहीं पड़ता अतः चन्द्रमा बिना पृथ्वी की छाया में प्रविष्ट हुए ही अपने पथ पर अग्रसर रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि पूर्णिमा की तिथि को, जब सूर्य पृथ्वी तथा चन्द्रमा इस स्थिति में हों कि पृथ्वी सूर्य तथा चन्द्रमा के मध्य में होती है, तब चंद्रग्रहण की संभावना मात्र बनती है किन्तु चन्द्र ग्रहण की घटना घटित मात्र तभी होती है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा की इस विशिष्ट स्थिति के साथ ही चन्द्रमा का परिक्रमा पथ भी पृथ्वी की छाया से हो कर जा रहा हो तथा चन्द्रमा पर पूर्णतः अथवा आंशिक पृथ्वी की छाया पड़े। यह स्थिति तभी संभव है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा न मात्र एक सीध में हों बल्कि एक तल में भी हों। तल का कोणीय अंतर ही इस बात का निर्धारण करता है कि चन्द्रमा का कितना भाग छाया से हो कर जायेगा अर्थात ग्रहण खण्डग्रास (आंशिक) होगा अथवा खग्रास(पूर्ण)। चन्द्र पथ के इस विशिष्ट बिन्दु को, जहाँ चन्द्रमा पृथ्वी तथा सूर्य की सीध में भी होता है तथा समान तल में भी होता है, ही राहु कहा गया। इस विशिष्ट बिन्दु के निर्धारण में एक अन्य कारक की भी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी चर्चा यथास्थान की जायेगी।

पृथ्वी तथा चन्द्रमा की इस परिक्रमा में एक ऐसी स्थिति भी आती है जब चन्द्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है। यह स्थिति अमावस्या को आती है और यह स्थिति में सूर्य ग्रहण की संभावना बनाती है। किन्तु यह संभावना तभी वास्तविकता में परिवर्तित होती है जब सूर्य, चन्द्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में होने के साथ एक तल में भी हों। उस स्थिति में पृथ्वी तक आने वाले सूर्य के प्रकाश-पथ के मध्य चन्द्रमा के आ जाने के कारण चन्द्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है अतः पृथ्वी के उस छाया-प्रदेश में सूर्य का विम्ब नहीं दिखाई देता, अथवा आंशिक रूप से दिखाई देता है। ऐसे सभी स्थानों हेतु वह सूर्य-ग्रहण की स्थिति होती है। चित्र में यह स्थिति चन्द्रमा की स्थितियों च-४ से च-६ तक प्रदर्शित हैं।

यदि उस स्थिति में चन्द्रमा पृथ्वी के बहुत निकट हो तो सूर्य उसके पीछे पूरी तरह ढंका प्रतीत होता है, और यह पूर्ण सूर्य-ग्रहण या खग्रास सूर्य-ग्रहण की स्थिति होती है। यदि चन्द्रमा सूर्य के किसी किनारे के आंशिक भाग को ढंकता सा प्रतीत होता है तब यह आंशिक अथवा खंडग्रास सूर्य-ग्रहण की स्थिति होती है। सूर्य ग्रहण की एक विशिष्ट स्थिति और होती है जब चन्द्रमा पृथ्वी से अधिकाधिक अथवा अधिकतम दूरी पर हो तथा चन्द्रमा तथा सूर्य दोनों के केंद्र पृथ्वी से देखने पर एक सीधी रेखा में प्रतीत हों। ऐसी स्थिति में चन्द्रमा का विम्ब सूर्य के विम्ब के मध्य आ जाता है किन्तु चन्द्रमा का विम्ब इतना बड़ा नहीं होता कि वह सूर्य को पूरी तरह ढँक पाये। इस स्थिति में चन्द्रमा के चतुर्दिक सूर्य का एक वलयाकृति भाग चमकीले कंकण की भाँति दिखाई देता है जो एक अत्यंत आकर्षक तथा दर्शनीय दृश्य होता है। यह वलयाकृति सूर्य-ग्रहण की स्थिति होती है।

जिस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को चन्द्र-ग्रहण नहीं होता जिसका कारण चन्द्र-अक्ष का पृथ्वी के अक्ष से कोण पर होना तथा चन्द्रमा के परिक्रमा तल का पृथ्वी के परिक्रमा तल से पांच अंश के झुकाव पर होना है, उसी प्रकार इन्ही दोनों कारणों से प्रत्येक अमावस्या को सूर्य-ग्रहण नहीं होता क्योंकि सूर्य-ग्रहण हेतु भी सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चन्द्रमा का आना तथा तीनों का एक सीध में होना मात्र पर्याप्त नहीं बल्कि यह भी आवश्यक है कि उस विशेष ज्यामितीय स्थिति के साथ-साथ ये तीनों आकाशीय पिण्ड एक तल में भी हों।

इस प्रकार सूर्य के परितः पृथ्वी के परिक्रमा-तल तथा पृथ्वी के परितः चन्द्रमा के परिक्रमा-तल परस्पर एक-दूसरे को जिस स्थान एक सीधी रेखा में काटते हैं जब उसी सीधी रेखा पर अपने परिक्रमा-पथ पर चलती पृथ्वी तथा चन्द्रमा दोनों पहुंचे हों तथा वह रेखा सूर्य की सीध में हो तभी सूर्य या चन्द्र ग्रहण हो सकता है अन्यथा नहीं। इसी सीधी रेखा के दोनों किनारे राहु तथा केतु हैं जिनमें जो बिन्दु पृथ्वी के सूर्य से विपरीत दिशा में है उसकी संज्ञा राहु तथा जो पृथ्वी से सूर्य की दिशा में है उसी की संज्ञा केतु है।

इन दोनों बिन्दुओं का एक अन्य विशिष्ट महत्व भी है या कहें कि उस विशिष्ट महत्व के कारण भी इन दोनों बिन्दुओं की महत्ता है। चन्द्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा-पथ को विमण्डल कहा जाता है। जिस प्रकार विषुव-वृत्त तथा क्रांतिवृत्त के दोनों सम्पात मेषादि एवं तुलादि माने जाते हैं उसी प्रकार क्रांतिवृत्त तथा विमण्डल के सम्पात को चन्द्रपात कहा जाता है। मेषादि सम्पात बिन्दु पर पहुँचने के उपरांत सूर्य भूमध्य-रेखा से उत्तर जाता प्रतीत होता है तथा तुलादि सम्पात बिन्दु पर पहुँचने के उपरांत सूर्य भूमध्य-रेखा से दक्षिण जाता प्रतीत होता है। उसी प्रकार क्रांतिवृत्त में ‘चन्द्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा का वृत्त या विमण्डल’ तथा ‘पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के वृत्त’ के ‘प्रतिच्छेद बिन्दु अथवा सम्पात स्थल’, का वह बिन्दु जहाँ से चन्द्रमा क्रांतिवृत्त या पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर होने लगता है वही बिन्दु ‘राहु’ है तथा वह बिन्दु जहाँ से चन्द्रमा क्रांतिवृत्त या पृथ्वी की भूमध्य रेखा से दक्षिण होने लगता है वही बिन्दु ‘केतु’ है तथा एक रेखा पर विपरीत दिशा में स्थित होने के कारण इनके बीच १८० अंश की दूरी है। अतः इन दोनों बिन्दुओं को राहु-सम्पात तथा केतु-सम्पात एवं इस रेखा को राहु-केतु अक्ष कहना अधिक तर्कसंगत है तथा ग्रहण की स्थिति तभी उपस्थित होती है जब चन्द्रमा राहु-सम्पात या केतु-सम्पात में से किसी एक बिन्दु पर हो।

चन्द्रमा जब राहु अथवा केतु से ९ अंश ३० कला तक के अंतर पर होता है और सूर्य जब राहु अथवा केतु से ५ अंश २४ कला तक के अंतर पर होता तब ही ग्रहण संभव है एवं राहु तथा केतु से क्रमशः चन्द्रमा जब १२ अंश ६ कला तथा सूर्य १८ अंश ३० कला से अधिक अंतर पर रहता है तब ग्रहण का होना असंभव है। जब यह अंतर न्यूनतम तथा अधिकतम अंतर के बीच का हो तब ग्रहण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।

[२]

पृथ्वी की वार्षिक गति जिसके कारण विषुव बिन्दु तथा सम्पात बिन्दु पीछे खिसक रहे हैं, उसी कारण यह दोनों चन्द्र-सम्पात बिंदु राहु तथा केतु भी पीछे की ओर खिसकते हैं और यही कारण है कि भारतीय ज्योतिष राहु तथा केतु को वक्री ग्रह मानता है। इनकी दैनिक पश्चवर्ती गति ३ कला ११ विकला तथा वार्षिक पश्चवर्ती गति १९ अंश ३ कला है और इस गति से ये दोनों बिन्दु १८ वर्ष ७ माह १८ दिन ६ घंटे में पुनः अपने पूर्व बिन्दु पर पहुँच जाते हैं। किन्तु आर्ष भारतीय विद्वानों ने इस बात की गणना भी कर ली थी कि नक्षत्र-मण्डल के सापेक्ष पृथ्वी के परिक्रमण पथ या क्रांतिवृत्त की भी ५० विकला ४५ प्रतिविकला (५०” ४५”’) की वार्षिक प्रतिलोम गति है। अतः राहु-केतु अक्ष की परिणामी सापेक्ष गति [१९° ३’ ००” - ०° ०’ ५०” ४५”’] = १९° २’ ९” १५’’’ वार्षिक प्रतिलोम गति हुई। इस प्रकार भचक्र के भ्रमण में राहु-केतु अक्ष कहें या राहु तथा केतु कहें, इन्हें [३६०°/१९° २’ ९” १५’’’ = १८.९११६३२६२ वर्ष अर्थात १८ वर्ष १० माह २८ दिन ४ घंटे ३० मिनट २१ सेकेण्ड का समय लगता है। स्थूल रूप से यह अवधि लगभग १८ वर्ष ११ माह या और अधिक स्थूल करें तो लगभग १९ वर्षों की है। यह १९ वर्षों की अवधि का चक्र पांचवीं सदी ईसा पूर्व एथेंस के यूनानी खगोल वैज्ञानिक मेटोन के खगोलीय अध्ययन के निष्कर्ष जिसे विश्व मेटोनिक चक्र अथवा एननेडकाटेरिस (Enneadecaeteris, एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ “१९ वर्ष का चक्र” होता है.) के नाम से जानता है से बहुत साम्य रखता है किन्तु श्रीमान मेंटोन का सिद्धांत चन्द्र आधारित चन्द्र-मास तथा सूर्य आधारित सौर-मास के समन्वयन से सम्बन्ध रखता है जो आर्ष भारतीय ज्योतिष में प्रारम्भ से ही विद्यमान है और जिसके कारण ही भारतीय ज्योतिष अधिमास एवं क्षयमास की संकल्पना को अपनी काल-गणना पद्धति में प्रारम्भ से ही अपनाता रहा है। अधिमास, मलमास, मलिम्लुच, संसर्प, अंहस्पति आदि नामों से अधिमास/क्षयमास का वर्णन प्राचीन संस्कृत साहित्य में बहुलता से प्राप्त होता है। यह अतिरिक्त मास है, अतः अधिमास या अधिक मास नाम पड़ गया है। इसे मलमास कहा जाता है मानों यह काल का मल है। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है कि “देवों ने सोम की लता तेरहवें मास में ख़रीदी। जो व्यक्ति इसे बेचता है वह पतित है।” ऋग्वेद में भी ‘अंहस्’ के रूप में इसका उल्लेख है। अथर्ववेद में ‘मलिम्लुच’ शब्द आया है, जिसकी व्युत्पत्ति है – मली सन् म्लोचति गच्छतीति मलिम्लुचः अर्थात् मलिन होने के कारण यह बढ़ जाता है। अंहस्पति क्षय मास को कहते हैं। कठसंहिता, वाजसनेयी संहिता, अग्नि पुराण आदि में इसके वर्णन प्राप्त होते हैं।

उत्तरवर्ती साहित्य को छोड़ भी दें तो ऋग्वेद तथा अथर्ववेद यह सिद्ध करने हेतु पर्याप्त हैं कि श्रीमान मेटोन के मेटोनिक चक्र अथवा एननेडकाटेरिस का सिद्धान्त प्रस्तुत करने से बहुत-बहुत पहले हम भारतीय इस सिद्धान्त को जानते, मानते एवं प्रयोग करते थे। साथ ही इस सम्बन्ध में आर्ष भारतीय विधि अधिक तर्कसंगत एवं सटीक है क्योंकि यह सूर्य की विविध राशियों में संक्रान्ति, चंद्रमा के नक्षत्र-मण्डल में भ्रमण, चन्द्र-मास एवं सौर-मास के दिनों में अंतर आदि अनेक पक्षों का स्वाभाविक समन्वय एवं समंजन है, हर तीसरे वर्ष एक तीस दिनों की अवधि का बलात् अंतर्वेधन (Forceful penetration) नहीं जैसा कि श्रीमान मेंटोन का सिद्धांत है। श्रीमान मेंटोन का मेटोनिक चक्र अथवा एननेडकाटेरिस सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि यह समन्वय “होना चाहिये” किन्तु “क्यों होना चाहिये और कैसे” यह भारतीय विद्वानों नें पूर्व में ही बता दिया था।

ग्रहण के सम्बन्ध में एक सिद्धांत ‘सोरास चक्र’ का है। चाल्डिया के खगोलज्ञों ने आज से लगभग २३७० वर्ष पूर्व तथा परवर्ती यूनानी खगोलज्ञ हिप्पार्कस, रोमन खगोलज्ञ प्लिनी एवं यवन-रोमन खगोलज्ञ विद्वान टोलेमी आदि ने अपने-अपने अनुसार इस सोरास चक्र का उल्लेख एवं समर्थन किया है, किन्तु इस “सोरास” शब्द का प्रथम प्रयोग “एडमण्ड हैली” ने सन १६९१ में किया। इस सिद्धांत के अनुसार ६५८५.३ दिन या १८ वर्ष ११ दिन ८ घंटों के पश्चात सूर्य चन्द्र तथा पृथ्वी एक समान ज्यामितीय परिस्थितियों में होते हैं अतः इस अवधि-चक्र के आधार पर होने वाले ग्रहणों की भविष्यवाणी संभव है। अतः प्रकारांतर से यह “सोरास चक्र” “ग्रहण-चक्र” के रूप में माना और बताया जाता है तथा नासा तक इस सिद्धांत की प्रशंसा करते नहीं थकता, किन्तु सारोस चक्र की तुलना में भारतीय पद्धतियाँ ग्रहण की भविष्यवाणी करने में अधिक सूक्ष्म तथा सटीक हैं तथा वैदिक काल से प्रयोग में लाई जा रही हैं।

अथर्ववेद के त्रयोदश काण्ड के द्वितीय सूक्त के १६ से २८ मन्त्रों में केतु का विशद वर्णन है। (१) मूल वाल्मीकीय रामायण के अरण्यकाण्ड में भी पूर्ण सूर्य-ग्रहण का स्पष्ट विवरण है जो तेइसवें सर्ग के प्रथम पंद्रह श्लोकों में है और इसमें भी राहु (स्वर्भानु) को ग्रहण का कारण बताया गया है :

“सूर्य के समीप गहरे लाल रंग की चकती दृष्टिगोचर हुई। तीव्रता से सांझ होने लगी। कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। पशु-पक्षी भयभीत हो कर क्रंदन करने लगे। राहु ने सूर्य को ग्रस लिया। सूर्य नितांत निस्तेज प्रतीत हो रहा था किन्तु सूर्य के समक्ष काली चकती के चतुर्दिक एक प्रभामंडल था और कुछ तारे तथा ग्रह दिखाई पड़ रहे थे।”

तत्प्रयातं बलं घोरमशिवं शोणितोदकम् । अभ्यवर्षन्महामेघस्तुमुलो गर्दभारुणः ॥ १॥

निपेतुस्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः । समे पुष्पचिते देशे राजमार्गे यदृच्छया ॥ २॥

श्यामं रुधिरपर्यन्तं बभूव परिवेषणम् । अलातचक्रप्रतिमं प्रतिगृह्य दिवाकरम् ॥ ३॥

ततो ध्वजमुपागम्य हेमदण्डं समुच्छ्रितम् । समाक्रम्य महाकायस्तस्थौ गृध्रः सुदारुणः ॥ ४॥

जनस्थानसमीपे च समाक्रम्य खरस्वनाः । विस्वरान्विविधांश्चक्रुर्मांसादा मृगपक्षिणः ॥ ५॥

व्याजह्रुश्च पदीप्तायां दिशि वै भैरवस्वनम् । अशिवा यातु दाहानां शिवा घोरा महास्वनाः ॥ ६॥

प्रभिन्नगिरिसङ्काशास्तोयशोषितधारिणः । आकाशं तदनाकाशं चक्रुर्भीमा बलाहकाः ॥ ७॥

बभूव तिमिरं घोरमुद्धतं रोमहर्षणम् । दिशो वा विदिशो वापि सुव्यक्तं न चकाशिरे ॥ ८॥

क्षतजार्द्रसवर्णाभा सन्ध्याकालं विना बभौ । खरस्याभिमुखं नेदुस्तदा घोरा मृगाः खगाः ॥ ९॥

नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदर्शनाः । नेदुर्बलस्याभिमुखं ज्वालोद्गारिभिराननैः ॥ १०॥

कबन्धः परिघाभासो दृश्यते भास्करान्तिके । जग्राह सूर्यं स्वर्भानुरपर्वणि महाग्रहः ॥ ११॥

प्रवाति मारुतः शीघ्रं निष्प्रभोऽभूद्दिवाकरः । उत्पेतुश्च विना रात्रिं ताराः खद्योतसप्रभाः ॥ १२॥

संलीनमीनविहगा नलिन्यः पुष्पपङ्कजाः । तस्मिन्क्षणे बभूवुश्च विना पुष्पफलैर्द्रुमाः ॥ १३॥

उद्धूतश्च विना वातं रेणुर्जलधरारुणः । वीचीकूचीति वाश्यन्तो बभूवुस्तत्र सारिकाः ॥ १४॥

उल्काश्चापि सनिर्घोषा निपेतुर्घोरदर्शनाः । प्रचचाल मही चापि सशैलवनकानना ॥ १५॥

[वाल्मीकि रामायण – अरण्यकाण्ड, सर्ग – २२]

राहु तथा केतु को ग्रह मान कर नक्षत्र-मण्डल एवं राशि-चक्र में उनकी गति के आधार पर उनके भ्रमण की कल्पना गणितीय आधार पर ग्रहण के प्रकार, तिथि, अवधि आदि की स्पष्ट एवं सटीक भविष्यवाणी सहजता से की जा सकती है तथा इसके सूत्र भी बहुत सरल हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा भचक्र के एक ही राशि/नक्षत्र के समान अंशों तुल्य होते हैं वही अमावस्या की तिथि है तथा जब ये एक दूसरे से परस्पर १८० अंश पर होते हैं तो वही पूर्णिमा है। इसका सीधा अर्थ है कि जब पृथ्वी से देखने पर सूर्य तथा चंद्रमा एक ही दिशा में एक ही सीध में हों तो वह अमावस्या की स्थिति है तथा जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में तो हों किन्तु सूर्य पृथ्वी के एक दिशा में तथा चंद्रमा ठीक विपरीत दिशा में हो तो वह पूर्णिमा की स्थिति है। अब भारतीय ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार :

- राहु जिस राशि में है उस राशि में, उससे अगली राशि में, उससे छठी राशि में या सातवीं राशि में सूर्य या चन्द्र या दोनों हों तब ग्रहण होता है।

- कृष्ण-पक्ष की प्रतिपदा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है यदि अमावस्या को वह उससे सोलहवें नक्षत्र में हो तथा उसी सोलहवें नक्षत्र में उसके रहते अगले शुक्ल-पक्ष की प्रतिपदा भी प्रारम्भ हो जाय तो उस अमावस्या को सूर्य-ग्रहण निश्चित होता है। यदि उस शुक्ल-पक्ष की प्रतिपदा को राहु तथा चन्द्रमा के बीच अंशों का अंतर पाँच या पाँच से कम है तो ग्रहण खग्रास या कंकणाकृति होगा और यदि यह अंतर पाँच अंश से अधिक है तो आंशिक या खण्डग्रास सूर्य-ग्रहण होगा।

- इसी प्रकार जिस नक्षत्र में सूर्य है उससे पंद्रहवे नक्षत्र में पूर्णमासी घटित होती हो तथा उसी पन्द्रहवें नक्षत्र में ही कृष्ण-पक्ष की प्रतिपदा भी प्रारम्भ हो जाती हो तो चन्द्र-ग्रहण अवश्य होता है।

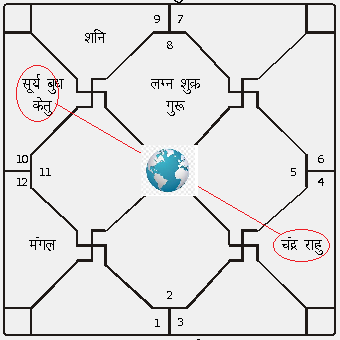

उदाहरण हेतु सोमवार, २१ जनवरी २०१९ को पड़ने वाले चन्द्र-ग्रहण को ही देखें तो २० तथा २१ जनवरी २०१९ की रात्रि में २१ जनवरी २०१९ के सूर्योदय से पूर्व प्रातः ४ बज कर ९ मिनट ३५ सेकेण्ड पर भारत की राजधानी दिल्ली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है :

हम देख सकते हैं कि उक्त समय पर एक ही राशि (कर्क), एक ही नक्षत्र (पुनर्वसु) के समान चरण (चतुर्थ) में चन्द्र तथा राहु समान अंशों के (२° ३३’ ५१” के) हैं और यही चन्द्र-ग्रहण की स्थिति है, यद्यपि यह ग्रहण भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और एशिया महाद्वीप के अधिकाँश देशों तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दृश्य नहीं था। न्यूयार्क, लॉस-एंजिलिस, वाशिंगटन डी सी, शिकागो, लन्दन, काइरा (काहिरा), लिस्बन, एथेंस, पेरिस, रोम, मास्को और ब्रुसेल्स जैसे नगरों में यह पूर्ण चन्द्र ग्रहण दिखा। इस प्रकार प्रथम सूत्र सिद्ध है कि राहु जिस राशि में है उस राशि में, उससे अगली राशि में, उससे छठी राशि में या सातवीं राशि में सूर्य या चन्द्र या दोनों हों तब ग्रहण होता है। चन्द्र ग्रहण के सन्दर्भ में तृतीय सूत्र भी सिद्ध है क्योंकि ६ जनवरी को सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, धनु राशि में था (चंद्रमा भी इसी नक्षत्र में था क्योंकि “सूर्य-चन्द्र जंह मिलि गये, वहीं अमावस होय”) और पूर्वाषाढ़ा से पन्द्रहवें नक्षत्र पुनर्वसु में पूर्णिमा पड़ी तथा ५ बज कर २३ मिनट प्रातः तक पुनर्वसु नक्षत्र रहा। २१ जनवरी १० बज कर ४६ मिनट पर ही पूर्णिमा समाप्त होकर अगली तिथि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का भी प्रारम्भ हो गया जो क्षयी तिथि है क्योंकि प्रतिपदा २२ जनवरी को प्रातः ७ बज कर ५ मिनट तक ही है और सूर्योदय ७ बज कर १८ मिनट पर हुआ, अतः चन्द्र-ग्रहण निश्चित था।

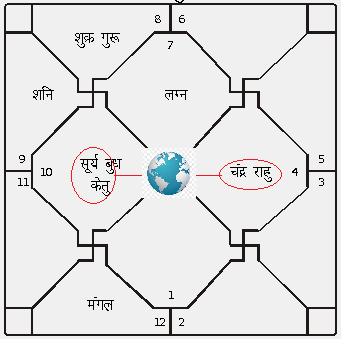

मिस्र की राजधानी काहिरा में २० तथा २१ जनवरी २०१९ की रात्रि में भारतीय समयानुसार १२ बज कर ३९ मिनट ३५ सेकेण्ड पर ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है :

स्पष्ट है कि सूर्य, चन्द्र तथा पृथ्वी और क्रांतिवृत्त तथा विमण्डल की अंतर्छेदी रेखा का राहु-केतु अक्ष और राहु-केतु नाम से निर्धारित बिंदु आदि की जो ज्यामितीय स्थिति भारत की राजधानी से देखने पर २१ जनवरी को प्रातः ४ बज कर ९ मिनट ३५ सेकेण्ड पर उपलब्ध होती थी वही स्थिति मिस्र की राजधानी काहिरा से देखने पर २० तथा २१ जनवरी २०१९ की रात्रि में भारतीय समयानुसार १२ बज कर ३९ मिनट ३५ सेकेण्ड पर उपलब्ध थी। मिस्र का मानक समय भारत से तीन घंटे तीस मिनट पीछे है। ध्यातव्य है कि दिल्ली में २० जनवरी २०१९ को चंद्रोदय सायं ४ बज कर ५८ मिनट पर तथा चंद्रास्त २१ जनवरी को प्रातः ७ बज कर ११ मिनट पर हुआ तथा दिल्ली में २० जनवरी २०१९, रविवार को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि थी किन्तु अपराह्न २ बज कर १९ मिनट से पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ हो चुकी थी जो २१ जनवरी २०१९ को प्रातः सूर्योदय के समय भी रही अतः पूर्णिमा २१ जनवरी २०१९ को ही मान्य है भले ही यह पिछले दिन से ही प्रारम्भ थी।

भारतीय समयानुसार इस ग्रहण की विशिष्टियाँ (भारतीय समयानुसार) निम्नवत थीं:

उपच्छाया से पहला स्पर्श – ०८:०७:३४, २० जनवरी २०१९ सायं

प्रच्छाया से पहला स्पर्श – ०९:०४:३६, २० जनवरी २०१९ रात्रि

खग्रास प्रारम्भ – १०:११:४०, २० जनवरी २०१९ रात्रि

परमग्रास चन्द्र ग्रहण – १०:४२:१८, २० जनवरी २०१९ रात्रि

खग्रास समाप्त – ११:१२:५७, २० जनवरी २०१९ रात्रि

प्रच्छाया से अन्तिम स्पर्श – १२:२०:०१, २०-२१ जनवरी २०१९ रात्रि

उपच्छाया से अन्तिम स्पर्श – १३:१७:०३, २०-२१ जनवरी २०१९ रात्रि

खग्रास की अवधि – ०१ घण्टा ०१ मिनट १७ सेकण्ड्स,

खण्डग्रास की अवधि – ०३ घण्टे १५ मिनट २४ सेकण्ड्स

उपच्छाया की अवधि – ०५ घण्टे ०९ मिनट २८ सेकण्ड्स

चन्द्र ग्रहण का परिमाण – १.१९

उपच्छाया चन्द्र ग्रहण का परिमाण – २.१७

[ग्रहण का परिमाण, वह अनुपात है जो ग्रहण अवधि में चंद्रमा तथा सूर्य के आभासी कोणीय व्यासों के बीच होता है। दोनों के आभासी आकार लगभग बराबर होते हैं, परंतु पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी बदलने से ये बदलते रहते हैं। (पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी भी बदलती रहती है, परंतु इसका प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम होता है)]

वर्ष में कम से कम दो ग्रहण तथा अधिक से अधिक सात ग्रहण हो सकते हैं जिनमें से चार या पांच सूर्य ग्रहण तथा शेष अन्य चन्द्र ग्रहण होते हैं। मध्यमान रूप से प्रतिवर्ष चार ग्रहण हो ही जाते हैं। अतः सोरास चक्र की अपेक्षा भारतीय पद्धति का आंकलन अधिक सटीक है जिसमें १८ वर्ष १० माह २८ दिन ४ घंटे ३० मिनट २१ सेकेण्ड के पश्चात ग्रहणों की पुनरावृत्ति होती है किन्तु यह ग्रहण के प्रकार की पुनरावृत्ति है और यह आवश्यक नहीं कि वह ग्रहण उसी स्थान पर (उसी राशि या नक्षत्र में) होगा क्योंकि सम्पात बिन्दु तथा राहु-केतु अक्ष भ्रमणशील हैं।

[३]

हमारे पौराणिक कथाओं में राहु तथा केतु से सम्बंधित एक बहुश्रुत कथा है जिसे सभी जानते हैं तथा यह कथा सागर मंथन की कथा का एक एक अंश है। उस कथा में यह बताया गया है कि समुद्र-मंथन से जो चतुर्दश रत्न उद्भूत हुए, चन्द्रमा भी उनमें एक था। अंत में अमृत निकला जिसके बँटवारे को ले कर सुरों तथा असुरों में विवाद हो गया और विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। विष्णु ने देवों को अमृत तथा असुरों को वारुणी बाँटना प्रारम्भ किया जिसे राहु ने भांप लिया तथा चुपके से देवों की पंक्ति में आ बैठा तथा अमृत पा गया। सूर्य तथा चन्द्रमा ने यह सब देख लिया तथा मोहिनी को संकेत कर दिया तथा मोहिनीरूपधारी विष्णु नें चक्र से राहु का गला काट दिया। किन्तु राहु अमृत-प्रभाव से अमर हो चुका था। तभी से राहु का शीश राहु तथा कबंध केतु के नाम से विख्यात हुआ तथा दोनों अवसर पा कर सूर्य तथा चन्द्रमा को निगलते रहते हैं किन्तु सूर्य तथा चन्द्रमा निगले जाने के पश्चात उसके कटे हुए कंठ से पुनः निकल आते हैं।

समुद्र-मंथन की यह कथा अपने साथ कई अंतर्कथायें भी समेटे है जिसमें हमारे प्राचीनतम इतिहास की कई घटनाओं का गुंथन है और वे सभी घटनायें सांकेतित रूप में व्यक्त की गई हैं।

सर्वप्रथम तो यह ध्यान देने की बात है कि असुर शब्द अपने मूल अर्थ में सुर शब्द का विलोम नहीं है। भावनात्मक रूप से सुराप्रतिग्रहाद् देवा: सुरा इत्यभिविश्रुता: ‘जो सुर नहीं’ वे ‘अ सुर’ हैं यह मान्य अवश्य है, किन्तु असुर शब्द का एक और अर्थ है। असु शब्द का अर्थ होता है प्राण! अतः असुर का अर्थ हुआ प्राणवान! और इस शब्द का प्रयोग वेदों में भी इसी अर्थ में बल्कि जीवंत, पराक्रमी, बलशाली अर्थ में किया गया है। वैदिक साहित्य में ‘असुर’ शब्द इन्द्र, वरुण, मित्र, अग्नि आदि देवताओं के विशेषण के रूप में आया है और ‘अनायुधासो असुरो अदेवा’ से स्पष्ट है कि अ-देव भी असुर थे अर्थात प्राणवान या पराक्रमी थे। अतः असुर शब्द देवताओं के प्रतिस्पर्धी हेतु बाद में प्रयुक्त होने अवश्य लगा, किन्तु इस का मूल अर्थ ‘पराक्रमी’ ही था।

ग्राम शब्द का प्राचीन अर्थ है समूह तथा जब कुछ समूह अपने परस्पर विग्रह को निपटाने हेतु एकत्र होते थे तब उसे संग्राम नाम दिया गया जो बाद में युद्ध के लिये रूढ़ हो गया। वास्तव में हम जिसे देवासुर-संग्राम के नाम से जानते हैं वह परस्पर दायाद बांधवों का आपस का विग्रह था।

मनुर्भरतों के अंतिम प्रजापति प्रचेता के पुत्र दक्ष जिन्हें दक्ष प्रचेतस कहा जाता है ने बासठ कन्याओं का दान किया था जिसमें एक सती शिव को, तेरह कन्यायें मरीचि पुत्र कश्यप को, दस यम को, अठाईस अत्रि पुत्र चन्द्रदेव को, चार अरिष्टनेमि को, दो भृगु को, दो कृशाश्व को और दो अंगिरा को व्याही गई थीं। आज का सम्पूर्ण नृवंश दक्ष प्रचेतस की इन्हीं बासठ पुत्रियों की संतति है। मरीचि कश्यप की दिति की संतानों से दैत्य, अदिति से आदित्य, दनु से दानव, कद्रू से अहि वंश, विनिता से वैनतेय या गरुड या तार्क्ष्य वंश चले। दिति कश्यप की ज्येष्ठ पत्नी थी और उससे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बज्रांग, तथा अन्धक चार पुत्र तथा सिंहिका नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुए। दनु के पुत्रों से चले दानव वंश में शम्बर, महाबाहु, वृषपर्वा, पुलोमा, विप्रचिति आदि तथा दो पुत्रियाँ कालिका तथा पुलोमा थी। कालिका तथा पुलोमा से कालिकेय तथा पौलोम वंश चला। अदिति के बारह पुत्र जो द्वादश आदित्य कहलाते हैं, ही देव थे जिनमें सबसे बड़े वरुण थे और वही ब्रह्मा के नाम से भी जाने गये तथा सबसे छोटे विवस्वान थे जिनका ही एक अन्य नाम सूर्य भी था और यही बाद में विष्णु के नाम से भी जाने गये। यम की पत्नी वसु से आठ पुत्र हुये । आदित्यों या देवों, दैत्यों, दानवों, तथा उनके मित्रों के राज्य का विस्तार होता गया तथा साथ ही उनमें परस्पर राजनैतिक, आर्थिक, अहंजन्य आदि ऐसे अनेक कारण उत्पन्न होते गये कि इनका परस्पर मित्र-भाव से रहना असंभव हो गया। इन परस्पर दायाद बांधवों के आचार, व्यवहार, पक्षधरता, संस्कृति तथा संपत्ति को ले कर विग्रह होते ही रहते थे। इनमें परस्पर विवाह सम्बंध भी हुए तथा मरणान्तक युद्ध भी।

दिति की पुत्री सिंहिका का विवाह दनु के पुत्र विप्रचिति से हुआ जिससे शल्यना, वातापि, इल्वल, नमुचि, कालनाभ, चक्रयोधि, स्वर्भानु आदि तेरह पराक्रमी पुत्र हुए जिसमें स्वर्भानु का ही एक अन्य नाम राहु था। सिंहिका के पुत्र होने के कारण उसे सैंहिकेय भी कहते हैं। अमरकोश कहता है – “तमस्तु राहु: स्वर्भानु सैंहिकेयो विधुन्तुदः” – तम, राहु, स्वर्भानु, सैंहिकेय, विधुन्तुद आदि राहु के ही नाम हैं।

सुमेरु को मथनी बना कर समुद्र को मट्ठे की भांति मथना बुद्धिगम्य नहीं। वैसा हुआ भी नहीं होगा। यह पौराणिक घटना एक रूपक है जिसमें हमारा इतिहास छुपा है। मंथन शब्द राजनैतिक भाव में अनेक व्यक्तियों द्वारा किसी विषय पर गहन विचार-विमर्श हेतु भी प्रयुक्त होता है। वास्तव में समुद्र-मंथन की घटना प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर, भूमध्य सागर, काश्यपीय सागर, फारस की खाड़ी तथा इनसे वेष्ठित तत्कालीन वृहद् आर्यावर्त में दैत्यों, आदित्यों, दानवों, तार्क्ष्यों तथा अहियों के मध्य ‘क्षेत्रों के आधिपत्य’ की समस्या थी, जिसके साथ कुछ अन्य समस्याओं पर भी विचार होना था, जिनमें अमृत निर्माण विधि जानने हेतु असुरों का विशेष हठ था। यह वास्तव में इन परस्पर दायाद बांधवों के विग्रह के विभिन्न कारणों पर विचार-विमर्श द्वारा एक सर्व-सम्मत निर्णय पर पहुँचने तथा परस्पर के रक्तपात से बचने का प्रयास था जिसमें आर्थिक एवं राजनैतिक ही नहीं कुछ ज्ञान-विज्ञान के विषय भी विचाराधीन थे जिनमें आदित्यों के अमृत निर्माण की विधि जो गोपनीय थी, को सर्व-साधारण हेतु विज्ञप्त करने का भी प्रश्न था तथा ‘महर्षि अत्रि के ग्रहण संबंधी शोध को भारतीय ज्योतिष में स्वीकृत करने का प्रस्ताव’ भी विचारणीय था। इन सबका केंद्र ब्रह्मदेश या उत्तरकुरु (आज का थियानशान या सिकियांग), विशेषतः सुमेरु तथा मन्दराचल पर्वत थे। वस्तुतः अमृत के मूल निर्माता तो सविता के पुत्र द्वय अश्विनी-कुमार नासत्य और दस्र थे, और देवताओं के चिकित्सक भी वे ही थे। धन्वन्तरि ने तो अमृत निर्माण की विधि उनसे सीख ही ली थी।

अत्रि पहले से ही ग्रहण की घटनाओं के पूर्वानुमान तथा व्याख्या हेतु प्रसिद्ध थे तथा इस हेतु उन्होंने तुरीय यन्त्र का आविष्कार एवं उपयोग किया था। जिवाजी वेधशाला, उज्जैन, मध्यप्रदेश में एक सरलतम तुरीय यन्त्र निर्मित है और इस यन्त्र का निर्माण भी बहुत सरल है। ऋग्वेद के पञ्चम मण्डल, अध्याय ३, सूक्त ४० जिसके ऋषि अत्रि तथा देवता इंद्र एवं सूर्य हैं की पाँचवीं एवं छठी ऋचायें हैं :

यत्त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसार्विध्यदासुरः । अक्षेत्रविद्यया मुग्धो भुवनान्यदीधयु:॥

स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन् । गूळ्हं सूर्यं तमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रिः॥

तथा बारहवीं ऋचा :

य वै सूर्य स्वर्भानुस्तमसार्विध्यदासुरः । अत्रयस्तम वविन्दन्नह्य न्ये अशक्नुवन॥

[हे सूर्य! पराक्रमी स्वर्भानु ने आपको बिद्ध कर अन्धकार से ढँक लिया और आप को न देख कर भुवन में सभी मुग्ध (हतप्रभ) रह गये।

हे इंद्र! जब तुमने ‘स्वर्भानु की तेजस्विनी माया का निवारण किया था, तब व्रत को नष्ट करने वाले अंधकार से आच्छादित सूर्य को ब्राह्मण-श्रेष्ठ अत्रि ने तुरीय यंत्र द्वारा (छाया से) निकाला (उद्धार किया)।

तथा

जिस सूर्य को स्वर्भानु ने अपनी माया से ढँक लिया था उस सूर्य को मुक्त करने में अत्रि के अतिरिक्त अन्य कोई समर्थ न हो सका।

ऋग्वेद (५/४०/५,६ एवं १२)]

चन्द्रमा की अठाईस पत्नियों के नाम पर नक्षत्र-मंडल के नक्षत्रों का नामकरण हो चुका था। कनिष्ठ आदित्य विवस्वान या सूर्य के नाम पर सौर-मण्डल के सबसे महत्वपूर्ण पिण्ड का भी नामकरण हो चुका था। शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनैःश्चर, तथा जिसके पिता के नाम तक में विवाद था ऐसे चरित्र बुध तक के नामों पर महत्वपूर्ण आकाशीय पिण्डों के नामकरण हो चुके थे और कुछ ही दिनों पूर्व देवों का चन्द्रदेव के एक कृत्य को लेकर दैत्यों तथा दानवों के बीच पञ्चम देवासुर संग्राम जिसे ‘तारकामय’ के नाम से जाना जाता है, हो कर समाप्त हुआ था।

‘तारकामय’ नामक इस पांचवें देवासुर-संग्राम की कथा भी कम रोचक नहीं है, किन्तु उससे पूर्व तनिक चंद्रदेव के इतिहास पर दृष्टिपात करना असमीचीन न होगा। अत्रि पुत्र चन्द्रदेव अपने समय का अति रूपवान व्यक्ति था। महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसूया तथा अपने दो पुत्रों पुनर्वसु तथा चंद्रदेव के साथ ब्रह्मावर्त की राजधानी पधारे थे। दक्ष प्रजापति ने उनका यथोचित सत्कार किया। दक्ष प्रजापति अनेक रूपमती कन्याओं के पिता थे, मात्र एक कन्या अभिजित् ही कुछ-कुछ पुरुषाकृति थी जिसके कारण उन्होंने उसका नाम भी पुरुषोचित रख दिया था। वे अपनी कन्याओं के योग्य वर की खोज में व्यथित रहते थे। एक कन्या सती रुद्र से व्याही अवश्य गयी थी किन्तु उस कथा में जो व्यथा थी उसे भूलना ही उचित था। और चंद्रदेव जैसा स्वरूपवान तो सारी ब्रह्मपुरी (थियानशान) में न था।

दक्ष की एक कन्या का नाम भी अश्विनी ही था। बिना किसी संकल्प-विकल्प के दक्ष ने अश्विनी का विवाह चन्द्रदेव से कर दिया। अश्विनी भी चन्द्रदेव जैसा पति पा कर निहाल थी। उसने अपने सौख्य-सौभाग्य का वर्णन अपनी अनुजाओं से किया।

अश्विनी से छोटी भरणी की यौवन कलिका मुस्कराने लगी थी। दक्ष ने चन्द्र से उसी के जैसे किसी अन्य वर के सम्बन्ध में पृच्छा की, किन्तु चन्द्रदेव ने कहा – “अपने जैसा अन्य कोई वर तो मैं नहीं जानता!” किन्तु भरणी का आग्रह वैसा जी वर पाने हेतु था – वैसा ही सौन्दर्य, वैसा ही वैभव, वैसा ही प्रतिमान! चन्द्रदेव ने भरणी का सौन्दर्य अश्विनी से दो अंगुल अधिक ही देखा। उसके हास-विलास तथा लास्य भरे स्वर और आनन-माधुरी पर चन्द्रदेव का मन-मधुप मंडराने लगा। एक दिन उन्होंने दक्ष से कह ही दिया – “यदि भरणी को स्वीकार हो तो मैं उसका उत्तरदायित्व ग्रहण करने को उत्सुक हूँ!” भरणी ने भी सलज्ज मुसक्यान से स्वीकृति दे दी और दक्ष ने एक और कन्यादान का पुण्य पा लिया।

किन्तु चन्द्र देव की लालसा लज्जा की भित्तियाँ तोड़ स्वच्छंद हो उठी थी। उन्होंने कृतिका का सम्बन्ध भी मांग लिया और दक्ष ने उसे भी स्वीकार कर लिया। कृतिका से छोटी थी रूप लावण्य में अनन्य रोहिणी जिसकी रचना में मानों सृजन के देवता ने अपना सारा कोष ही रिक्त कर दिया था। प्रकृति ने अप्रतिम सौन्दर्य के साथ उसे ऐसा हाव-भाव भी प्रदान किया था जो अन्य किसी युवती में सुलभ न था। जब रोहिणी के पतिम्वरा होने का अवसर आया तो दक्ष ने स्वयंवर का आयोजन किया। रोहिणी के अभिलाषियों में चन्द्रदेव भी जा बैठे और रोहिणी के मन में तो चन्द्रदेव पहले से बसते थे। रोहीणी ने चन्द्रदेव को ही माला पहनाई और चन्द्र देव ने उसे स्वीकार भी कर लिया।

एक-एक कर चन्द्र देव ने दक्ष प्रजापति की अठाईस पुत्रियों से विवाह किया। किन्तु उनका अनुराग पा सकी मात्र रोहिणी! रोहिणी की आसक्ति में चन्द्रदेव सब कुछ भुला बैठे। अन्य पत्नियों को जब यह असह्य हो गया तो बात दक्ष तक पहुँची! दक्ष ने यह सोच कर कि उत्तरदायित्व मिल जाने पर चन्द्र देव संभल जायेंगे, उन्हें शिक्षा, ओषधियों-वनस्पतियों तथा खगोल की व्यवस्था सौंप दी किन्तु अधिकार पा कर चन्द्र देव और उद्दण्ड हो गये। उनकी वासना इतनी अकुलाई रहती थी कि उन्होंने आदित्यों (देवों) के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भी नहीं छोड़ा, उसे ले कर वे दैत्यों के पास भाग गये। उनके पलायन से उनके अधिकार स्वतः समाप्त हो गये तथा इस घटना को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि वह पञ्चम देव-दानव संग्राम का कारण बना जो “तारकामय” के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में प्रहलाद का पुत्र विरोचन मारा गया तथा विरोचन का पुत्र बलि दैत्यों का अधिपति हुआ जो समुद्र मंथन में सम्मिलित हुआ था। बाद में संधि हुई जिसके अनुसार तारा बृहस्पति को लौटा दी गई। उस समय तारा गर्भवती थी अतः संधि की एक शर्त यह भी निश्चित हुई कि होने वाला पुत्र चन्द्रदेव को लौटा दिया जायेगा। यही पुत्र बुध था। इसी बीच वासना की अति से चन्द्रदेव को राज-यक्ष्मा नामक रोग हो गया जिसकी चिकित्सा अश्विनी-कुमार द्वय दस्र एवं नासत्य ने की। इसी कारण चन्द्रमा का और चन्द्रदेव का भी, एक नाम ‘क्षयी’ भी है और यह नाम चन्द्रमा की कलाओं के दैनिक क्षय से भली प्रकार मिलता भी है। चन्द्रदेव भी अब अपनी भूलों से सीख ले कर कर्तव्यपालन में संलग्न हो चुके थे किन्तु इन सब घटनाओं के कारण चन्द्रदेव की प्रतिष्ठा धूलि-धूसरित हो चुकी थी और पीठ पीछे लोग उन्हें ‘कलंकी’ भी कहने लग गये थे। चन्द्रदेव का ‘कलंकी’ नाम चन्द्रमा की सतह पर दिखती कालिमा से जोड़ दिया गया।

इस इतिहास को दुहराने का तात्पर्य मात्र इतना है कि इस समुद्र मंथन से चन्द्रमा की उत्पत्ति मात्र इस बात का रूपक है कि चन्द्रदेव के पुनः सन्मार्ग पर आ जाने के पश्चात समुद्र-मंथन नामक वैचारिक-विमर्शों में उनको उनके पुराने अधिकार लौटा दिये गये अन्यथा आकाश में चन्द्रमा नाम का पिण्ड भी पहले से ही था, इतिहास में चन्द्रदेव भी पहले से विद्यमान थे और उस आकाशीय पिण्ड का नामकरण भी उस इतिहास के चन्द्रदेव के नाम पर हो चुका था तथा ग्रहण के घटनाओं की भविष्यवाणी चन्द्रदेव के पिता महर्षि अत्रि पहले से करते आ रहे थे तो समुद्र-मंथन से चन्द्रमा की उत्पत्ति, राहु-केतु के अमरत्व तथा उनके द्वारा सूर्य-चन्द्र के ग्रहण का तात्पर्य क्या है?

साधिकार कुछ कह सकने की सामर्थ्य तो नहीं है, किन्तु अनुमान लगाने में क्या हानि है?

तो हुआ यह होगा कि….

चूंकि अदिति पुत्र ‘कनिष्ठ आदित्य’ विवस्वान सूर्य ही विष्णु हैं और सूर्य की माता अदिति तथा चन्द्रदेव की पत्नियाँ सगी बहनें, अतः चन्द्रमा हुये विवस्वान सूर्य के सगे मौसा! किन्तु अदिति की ही बड़ी बहन दिति की पुत्री सिंहिका जो हिरण्यकशिपु की भगिनी थी और जिसका विवाह दनु के पुत्र विप्रचिति से हुआ तो चन्द्रदेव इन दोनों के मौसा और मौसेरे श्वशुर भी हुए। और “तारकामय” संग्राम में मारा गया विरोचन था विप्रचिति एवं सिंहिका के प्रिय भतीजे प्रहलाद का पुत्र! और ‘स्वर्भानु’ जिसका एक अन्य नाम राहु भी था, वह था विप्रचित्त का पुत्र! तो स्वर्भानु या राहु हुआ प्रह्लाद का फुफेरा भ्राता एवं विरोचन का पितृव्य या चाचा। और विरोचन की मृत्यु हुई विवस्वान सूर्य विष्णु द्वारा तथा मृत्यु का कारण बना चन्द्रदेव द्वारा प्रौढावस्था में काम-लालसा वश बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ प्रणय और उस कारण हुआ तारकामय संग्राम! तो चन्द्रदेव की पुनर्प्रतिष्ठा का सर्वाधिक प्रबल विरोध स्वर्भानु ने किया और साथ ही इस प्रस्ताव के समर्थक सूर्य का भी! अन्य दैत्य दानव उस समय कुछ इस लिये नहीं बोल सके क्योंकि उन्होंने चन्द्रदेव का इस घटना में साथ दिया था। इस विरोध का मूल्य स्वर्भानु को अपने प्राणों से चुकाना पड़ा क्योंकि ‘जहाँ शास्त्र समझाने में विफल रहते हों वहाँ शस्त्र-प्रयोग कर देना अनुचित नहीं है’ यह आर्ष आर्य-मर्यादा रही है। किन्तु यह भी सत्य है कि स्वर्भानु का विरोध बहुत अनुचित नहीं था अतः महर्षि अत्रि का ग्रहण-सिद्धांत जब उसी वैचारिक मंथन में मान्य हो गया तब विमण्डल तथा क्रान्तिवृत्त के दोनों प्रतिच्छेद बिन्दुओं का नाम उसके तथा उसके रथ की ध्वजा के नाम पर रखा गया जिस पर नाग का चित्र होता था। केतु का एक अर्थ ‘रथ की ध्वजा’ भी होता है और स्वर्भानु के रथ की ध्वजा का दण्ड सूर्य के रथ की ध्वजा से ऊंचा था यह सर्वमान्य है।

अपने इतिहास को आकाश में टांक देने की आर्य-परिपाटी ने राहु-केतु को भी ग्रह-मण्डल में स्थान दे दिया। राहु तथा केतु के अमरत्व का रूपक यही है कि भारतीय ज्योतिष में दो महत्वपूर्ण गणना-बिन्दुओं को उनका नाम देकर उन्हें सदा हेतु अमर कर दिया गया। प्रहलाद, विरोचन, बलि अवसर आने पर स्मरण किये जाते हैं और राहु – केतु को प्रत्येक ग्रहण के समय स्मरण कर ही लिया जाता है, भले ही घृणा एवं वितृष्णा से ही किया जाता हो! भारतीय ज्योतिष में केतु का अर्थ आज भी उन्नता के अर्थ में ही ग्राह्य है और चन्द्रमा के पथ का अपने केंद्र पर भूमि पर गिरे थाल की भांति नर्तन एक रेखीय निरूपण में नाग के चलने के पथ जैसा ही होता है इसी लिये राहु तथा केतु को संयुक्त रूप से महासर्प की संज्ञा भी दी गयी जिसके आश्रय से ज्योतिष-शास्त्र के कालसर्प नामक योग सृजित हुये। समुद्र-मंथन के रूपक में अमृत तथा काशिराज धन्वन्तरि के निहितार्थ भी कुछ और ही हैं किन्तु यहाँ उनका उल्लेख विषयांतर होगा।

किसी शक्ति, किसी तथ्य, किसी अतीत, किसी इतिहास, किसी दर्शन, किसी विमर्श आदि के प्रति हमारी आस्था ही विशाल कमठ है, हमारी कामनायें ही वासुकि नाम का इच्छासर्प है, दृढ़ स्थितिप्रज्ञ इच्छा-शक्ति ही मंदराचल है तथा हमारी शुभ एवं अशुभ प्रवृत्तियाँ ही देव तथा दानव हैं। और व्यक्ति अमर नहीं होते, किन्तु व्यक्तित्व अमर हो सकता है। वैसे भी मंथन एक कर्म है और कर्म से रस प्राप्त होता है, अमृत या स्थूल रत्न नहीं! विचारों के मंथन से भी रस के अतिरिक्त अधिक से अधिक वैचारिक तथ्य-रत्न ही प्राप्त हो सकते हैं! अमृत-तत्व की उपलब्धि का हेतु तो अहैतुक आशीर्वाद है तथा वह यदि उपलब्ध हुआ भी तो सदा अंतःकरण में ही उपलब्ध हो सकता है। किन्तु रस भी अमृत से हीन नहीं! बल्कि रस अमृत-सहोदर ही है क्योंकि ‘रसो वै सः’। और यह गुह्यातिगुह्यं है, क्योंकि इसे मंथन करने वाले ही समझ पाते हैं, घर्षण करने वाले नहीं! और विचारों का घर्षण करने वाले तो कदापि नहीं ! स्वतंत्र-चेताओं के मन ग्रहण-ग्रस्त नहीं होते ! यह ग्रहणाभास है !

(१)

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥१६॥

अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सूराय विश्वचक्षसे ॥१७॥

अदृश्रन्न् अस्य केतवो वि रश्मयो जनामनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥१८॥

तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमा भासि रोचन ॥१९॥

प्रत्यङ्देवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुषीः । प्रत्यङ्विश्वं स्वर्दृशे ॥२०॥

येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनामनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥२१॥

वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहर्मिमानो अक्तुभिः । पश्यन् जन्मानि सूर्य ॥२२॥

सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केशं विचक्षणम् ॥२३॥

अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः । ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥२४॥

रोहितो दिवमारुहत्तपसा तपस्वी । स योनिमैति स उ जायते पुनः स देवानामधिपतिर्बभूव ॥२५॥

यो विश्वचर्षणिरुत विश्वतोमुखो यो विश्वतस्पाणिरुत विश्वतस्पृथः । सं बाहुभ्यां भरति सं पतत्रैर्द्यावापृथिवी जनयन् देव एकः ॥२६॥

एकपाद्द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात्त्रिपादमभ्येति पश्चात्। द्विपाद्ध षट्पदो भूयो वि चक्रमे त एकपदस्तन्वं समासते ॥२७॥

अतन्द्रो यास्यन् हरितो यदास्थाद्द्वे रूपे कृणुते रोचमानः । केतुमान् उद्यन्त्सहमानो रजांसि विश्वा आदित्य प्रवतो वि भासि ॥२८॥

अद्भुत 🙏

बहुत सुंदर

अद्भुत जी अद्भुत

निशब्द……नतमस्तक हूँ ???