पलासी में इसाई म्लेच्छों की विजय से २५० वर्षों पश्चात हुये पामुलपर्ति वेंकट नरसिम्हराव। पी वी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच ८०० वर्ष का अंतर था। राय पिथोरा से लगभग ५२५ वर्ष पहले हर्षवर्द्धन हुये। उनसे तीन सौ वर्ष पहले चन्द्रगुप्त और चन्द्र से पौने चार सौ वर्ष पहले विक्रमादित्य। विक्रमादित्य से लगभग दो सौ वर्ष पहले हुये अशोक जिनका चक्र आज ऋषभपुत्र भरत के नाम से जाने जाने वाले भारत संघ के ध्वज पर अंकित लहरा रहा है जिसकी कल्पना न तो अशोक ने की होगी और न भरत ने!

…. हम काल को रेखीय और बड़े ही भौंड़े सामान्यीकरण में समेट चिपेट समझने के अभ्यस्त हैं। ऊपर जो मैंने कालखंड बताया है वह मात्र २२०० वर्षों का है लेकिन आँखें मूँद कर ‘देखिये’ तो दूरी और अंतराल के नर्तन आकार लेने लगते हैं। समस्या यह है कि हम यह काम करते ही नहीं!

समूचा प्रागैतिहास (इस शब्द के प्रयोग पर मुझे स्वयं आपत्ति है, तो भी) मनु का एक काल स्तर प्रकल्पित कर उस पर प्रक्षेपित कर दिया जाता है, प्राचीन इतिहास हर्ष वाले स्तर पर, मध्यकालीन इतिहास राय पिथोरा और इस्लामी मलेच्छों के बीच तो आधुनिक २००० विक्रमी पर। प्राक्, प्राचीन, मध्य और आधुनिक वर्गीकरण वह भयानक सरलीकृत खाँचा है जिसके भीतर मनुस्मृति को जलाये जाने के औचित्य, तर्क और प्रभाव स्थापित किये जाते हैं। काल को नितांत रैखिक या द्विविमीय X-Y आयाम में समेट कर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के अभिचार करना और उनमें उलझाना बहुत सरल एवं सफलता का आभास देता उपाय तो है ही।

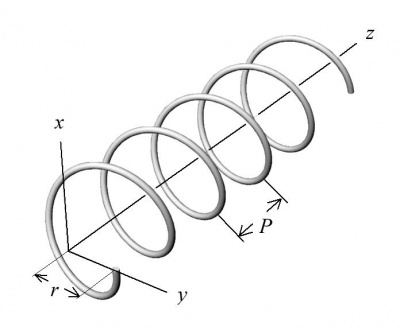

रथ के पहिये की परिधि पर कोई बिन्दु हो और रथ सीधी रेखा में चल रहा हो तो उसका बिन्दुपथ cycloid (चक्रज) होता है, एक रेखा के ऊपर उठान, चरम और पुन: पतन, पुन: पुन: आवृत्ति जब कि धुरी सरल रेखा में ही चलती रहती है।

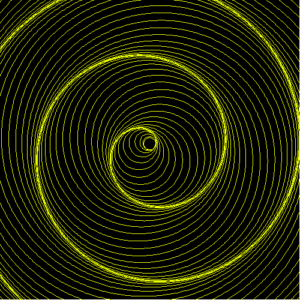

कल्पना कीजिये कि क्या होगा जब रथ स्वयं किसी बड़ी परास के चक्रज पर चल रहा हो। और आगे सोचिये क्या हो यदि वह पथ किसी भँवर वर्तुल जैसा हो, कोई एक परिधि पर बैठा हो, कोई रथ पर एवं कोई धुरी पर? कालबोध इस दृष्टि की माँग करता है।

कल्पना कीजिये कि क्या होगा जब रथ स्वयं किसी बड़ी परास के चक्रज पर चल रहा हो। और आगे सोचिये क्या हो यदि वह पथ किसी भँवर वर्तुल जैसा हो, कोई एक परिधि पर बैठा हो, कोई रथ पर एवं कोई धुरी पर? कालबोध इस दृष्टि की माँग करता है। मनु के विश्लेषण से पहले मन्वन्तर को जानना आवश्यक है। मात्र २२०० वर्षों की तुलना में उस समय की सोचिये जिसका मान इस तरह बताया गया : ३६० गुणा [(८५२०००+५१४२) वर्ष+ ८ माह+ १७ दिन+ ८ दण्ड+ ३४ पल), विशालता और सूक्ष्मता दोनों ध्यान देने योग्य हैं। मनु में यही विशालता और सूक्ष्मता है। वे कहते हैं – कुरुते परमेष्ठी पुन: पुन:। यह जो पुन: पुन: है न, वह वर्तुल चार आयामों की बात है जिसमें क्रम है, सातत्य है और अनुशासनहीन प्रक्षेपण नहीं है।

मनुस्मृति या किसी भी प्राचीन कृति का उपलब्ध पाठ इन्हीं ‘गणितीय’ प्रतीत होते निकषों पर परीक्षित किया जाना चाहिये। वेदों को छोड़ दें तो कोई भी प्रक्षिप्त प्रकरणों या क्षेपकों से अछूती नहीं। जिसकी जितनी प्रतिष्ठा उसमें उतनी ही मिलावट ! कारण अनेक हो सकते हैं – वर्तमान संविधान के संशोधनों को ही देख लीजिये। मिलावट कई प्रकार की हो सकती है – मूल की प्रतिष्ठा वृद्धि हेतु, स्वयं को या स्वयं के आचार, मत, गुरु आदि को प्रतिष्ठित करने हेतु, किसी अन्य स्वार्थ साधन हेतु, विकृत कर वैकल्पिक मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु और समाज के किसी वर्ग के उत्पीड़न और नियंत्रण हेतु। मनुस्मृति को म्लेच्छों ने विकृत नहीं किया, उसके पहेरुओं और अध्येताओं के ही कुछ वर्गों ने किया।

मनुस्मृति में मिलावट इन सब उद्देश्यों से की गयी जिन्हें सावधान पाठ से जाना समझा जा सकता है। सतत बिन्दुपथ से अचानक छिटकन और पुन: उसी पथ का अनुकरण, उस पर कोई और वक्र आरोपण, रेखा की बनावट में सहसा परिवर्तन आदि के ढेर सारे प्रारूप मनुस्मृति के उपलब्ध पाठ में मिलते हैं।

चूँकि यह स्मृति है अत: इसमें इनके अभिजान तुलनात्मक रूप से सरल हैं क्यों कि सातत्य विधि विधानों का अनिवार्य अंग है। ऐसा नहीं कि क्षेपक पहले नहीं चिह्नित हुये। कम से कम सात सौ वर्ष पहले हुये टीकाकार कुल्लूक १७० के आसपास श्लोकों को क्षेपक बता बाहर कर देते हैं। आधुनिक समय अधिक समर्थ है क्यों कि उसका विधि विधान पृथक है और क्षेपक गढ़ने के कारण समाप्त हैं। इस काल में अधिक वस्तुनिष्ठ हो जाँच पड़ताल की जा सकती है।

एवं स जाग्रत् स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरम्। सं (स) जीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्यय:॥ (मनु, १।५७)

यह अध्ययन यात्रा किसी विशेषज्ञ की नहीं, एक अन्वेषी की होगी। भूत की कड़ियों को वर्तमान चटकाता है और बहुधा अनेक को निकाल कर उसका यथार्थ भी जान लेता है।