पिछले आलेख में मैंने पूर्णिमा से शुक्ल चतुर्दशी तक की मासगणना पद्धति में दो बातें रेखाङ्कित की थीं :

(१) वर्ष आरम्भ के एक निश्चित अनुक्रम की।

(२) इस पद्धति को व्रत, पर्व आदि की प्रचलित तिथियों के निकष पर परखने की।

वर्ष आरम्भ को किसी अयन या विषुव से बाँध देने पर अनुक्रम तो हर प्रकार में मिलेंगे किंतु जिस निश्चित अनुक्रम की बात की थी, उसमें सुविधा यह है कि अधिकांश मास प्रचलित मार्गशीर्ष में आरम्भ होते हैं। आरम्भिक १२ वर्षों में ९ मार्गशीर्ष से तथा ३ पौष से आरम्भ होते हैं जबकि ६० वर्षों में ये संख्यायें क्रमश: ४८ और १२ हो जाती हैं अर्थात् ४:१ का अनुपात। इतना ही नहीं, सौर-चन्द्र समन्वित १९ वर्षीय चक्र (सूर्य व चन्द्र की नाक्षत्रिक स्थितियों का दुहराव), वेदाङ्ग ज्यौतिष के ५ वत्सर, उनका नाक्षत्रिक समूहकरण तथा आवृत्तियाँ व १९x५ = ९५ वर्षीय याज्ञिक चक्र भी दिखते हैं। १९ वर्षों के युग के १९ चक्र लेने पर ३६१ वर्ष होते हैं, और गुरु के एक ‘महामास’ में इतने ही पृथ्वी-दिन होते हैं। गणितीय क्रमचय, सञ्चय व विस्तार की अत्यधिक सम्भावनायें हैं किन्तु पहले व्रत, पर्व आदि।

जब हम शीत अयनांत की निकटवर्ती प्रतिपदा या पूर्णिमा से वर्ष आरम्भ की बात करते हैं तो यह मान कर चलते हैं कि किसी मानदण्ड पर शीत अयनांत का दिन पहले से ही ज्ञात है। निश्चय ही वह मानदण्ड शुद्ध सौर गति आधारित होगा तथा उसका चंद्रगति से कुछ नहीं लेना देना होगा। उन व्रत, पर्व आदि से जुड़े दूसरे बिंदु हेतु यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है जोकि अति प्राचीनकाल से वर्षों वर्ष माने व मनाये जाते रहे हैं।

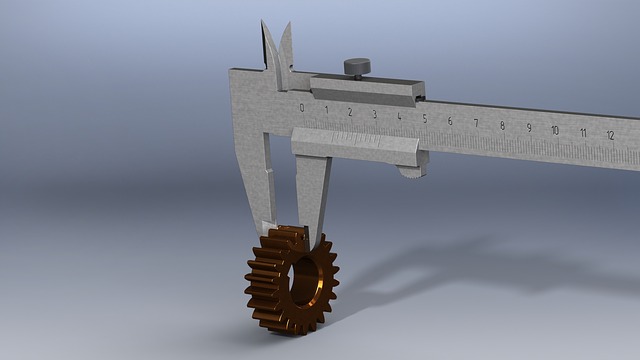

ऐसा कोई मानदण्ड काम कैसे करता होगा? वर्नियर कैलिपर्स से समझते हैं।

हम सभी जानते हैं कि वर्नियर में एक मुख्य व स्थिर पैमाना होता है जिस पर द्वितीयक पैमाना सरकता है। शुद्ध सौर मानदण्ड को स्थिर पैमाने से समझें तथा चंद्रगति समन्वित मानदण्ड को द्वितीयक। मान लें कि कोई अयनांत या विषुव स्थिर पैमाने पर १० के तुल्य है और हम द्वितीयक पैमाने को मिला कर इससे ±०.५ के विचलन को स्वीकार कर सकते हैं। अत: परिशुद्धता की परास ९.५ से १०.५ के बीच होगी। जब भी इस परास से बाहर जाने की स्थिति आयेगी, उससे पूर्व ही संशोधन स्वत: लग जायेगा, लोलक के दोलन जैसी गति जो एक माध्य स्थिति के सापेक्ष दो अतिमानों के बीच झूलता रहता है। वर्नियर का पैमाना बहुत ही स्थूल उदाहरण है किंतु समझने में सहायता है।

यहाँ यह जानना रोचक होगा कि शतपथ ब्राह्मण में दिन, रात, पूर्णिमा व अमावस्या एवं ऋतु-आरम्भ के सापेक्ष प्रजापति रूपी संवत्सर को अग्निहोत्र एवं चातुर्मास्य हवियों द्वारा स्थिर करने का उल्लेख मिलता है :

प्रजा॑पतेर्ह वइ॑प्रजा॑: ससृजान॑स्य प॑र्वाणि वि॑सस्रंसुः स वइ॑संवत्सर॑एव॑प्रजा॑पतिस्त॑स्यैता॑नि प॑र्वाण्यहोरात्र॑योः संधी॑पौर्णमासी॑चामावा॑स्या चर्तुमुखा॑नि

स वि॑स्रस्तैः प॑र्वभिः न॑शशाक स॑ंहातुं त॑मेतइ॑र्हविर्यज्ञइ॑र्देवा॑अभिषज्यन्नग्निहोत्रे॑णैवा॒होरात्र॑योः संधी तत्प॑र्वाभिषज्यंस्तत्स॑मदधुः पौर्णमासे॑न चैवा॒मावास्ये॑न च पौर्णमासी॑ं चामावा॑स्यां च तत्प॑र्वाभिषज्यंस्तत्स॑मदधुश्चातुर्मास्यइ॑रेव॑र्तुमुखा॑नि तत्प॑र्वाभिषज्यंस्तत्स॑मदधुः

ऐतरेय ब्राह्मण में भी विषुवन्त (संवत्सर मध्य, ग्रीष्म अयनांत) के समय ±१० (+१ मध्य) दिवसों की परास में सूर्य को विराज में प्रतिष्ठित करने का उल्लेख मिलता है जिससे कि वह विचलित नहीं होता।

एकविंशमेतदहरुपयन्ति विषुवन्तम्मध्ये संवत्सरस्यैतेन वै देवा एकविंशे-नादित्यं स्वार्गय लोकायोदयछन्स एष इत एकविंशस्तस्य दशावस्तादहानि दिवाकीर्त्यस्य भवन्ति दश परस्तान्मध्य एष एकविंश उभयतो विराजि प्रतिष्ठित उभयतो हि वा एष विराजि प्रतिष्ठितस्तस्मादेषोऽन्तरेमाँ ल्लोकान्यन्न व्यथते

प्रश्न उठता है कि क्या पुराकाल में शुद्ध सौर वर्ष जैसे मानदण्ड थे? जो कि समांतर रूप से प्रचलित थे? पुरातन साहित्य के अवगाहन से परोक्ष प्रमाण मिलते हैं।

एक पद्धति अहर्गण की है, अह: अर्थात दिन, गण अर्थात गणना से सञ्चित होता समूह। किसी भी निश्चित दिन से बीते दिनों की संख्या गिनी जाती है, बिना संवत्सर, मास आदि के। भारत में सृष्टि व कलि आरम्भ से देखा जाता है और पाश्चात्य पद्धति में यादृच्छ चुने गये दिन से सञ्चित जूलियन दिन। अयनान्त व विषुव बिंदु विशुद्ध रूप से वार्षिक सौर गति पर निर्भर हैं। अर्थात् यदि पहले किसी एक की अहर्गण संख्या ज्ञात हो तो वर्ष के दिनों की संख्या जोड़ते हुये अगले अयनांत या विषुव के दिन के बारे में जान सकते हैं। वर्ष में दिनों की संख्या पूर्णाङ्क में न होने से निपटने के लिये सरल गणितीय सूत्र पर्याप्त होंगे। आर्यभट से पूर्व अहर्गण गिनती के कोई साक्ष्य मुझे नहीं मिले। जब कि अयनांत की घटना के वास्तविक प्रेक्षण हेतु छाया एवं द्रोण पद्धतियाँ वैदिक वाङ्मय में भी मिलती हैं।

यदि अहर्गण या शुद्ध सौर मापन पद्धति नहीं थी तो हमें यह मानना होगा कि गणितीय पूर्वानुमान के अभाव में उत्तरायण अयनांत के वास्तविक प्रेक्षण के पश्चात जो शुक्ल प्रतिपदा पड़ती थी, वहाँ से वर्ष का पहला मास तप आरम्भ होता था। ऐसे में यदि उत्तरायण शुक्ल द्वितीया को भी हुआ तो लगभग एक महीने रुक कर अगली प्रतिपदा तक प्रतीक्षा करनी पड़ती होगी। यह भी सम्भव है कि निकटवर्ती पूर्णिमा से माना जाता हो, उस स्थिति में यदि उत्तरायण कृष्ण प्रतिपदा को पड़ता तो अगली पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। व्रत, उपवास आदि के सङ्गत संवत को सुनिश्चित करने के लिये यह प्रथम विकल्प होगा।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्षा व शरद या शरद व हेमंत को मिला कर एक ऋतु कर केवल पाँच ऋतुयें गिनने का प्रचलन भी वैदिक वाङ्मय में मिलता है। इस पर यह अनुमान भी किया जा सकता है कि वर्षा ऋतु व शिशिर ऋतु से नववर्ष आरम्भ की स्थितियों में उपर्युक्त वर्णित प्रतीक्षा अवधि के कारण ऋतुओं के आरम्भ व अंत मानने में आये लचीलेपन का समायोजन दो ऋतुओं को एक मान कर किया गया होगा।

दूसरे विकल्प हेतु हमें सहज तर्क का सहारा लेना होगा। क्या यह सम्भव है कि अपेक्षतया जटिल सौर-चन्द्र समन्वित पञ्चाङ्ग बनाने वाले विशुद्ध सौर पञ्चाङ्ग की आवश्यकता का अनुभव ही न किये हों? उत्तर हाँ या न, दोनों हो सकते हैं।

इस विषय में हमें एक महत्त्वपूर्ण सङ्केत तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.१० में मिलता है जहाँ वेदाङ्ग ज्यौतिष के पाँच के स्थान पर छ: वत्सरों का एक युग है यद्यपि सायण व भट्टभास्कर भाष्यकारों ने पाँच ही मान कर छठे वत्सर को सामान्य नाम की भाँति लिया है किंतु बृहस्पति के ६० वर्षीय चक्र से इनकी सङ्गति बैठाने की उनकी युक्ति ठीक नहीं प्रतीत होती। इस अंश में केवल तीन ऋतुयें उल्लिखित हैं – अग्नि, सूर्य व चंद्र जोकि क्रमश: लोकप्रचलित ग्रीष्म, वर्षा व जाड़े की त्रयी से सम्बंध रखती हैं। ग्रीष्म का प्रतिनिधि वसंत होगा जबकि नये उपजे जौ की आहुति दी जाती, वर्षा में साँवा (श्यामक) की हवि दी जाती तथा जाड़े की प्रतिनिधि ऋतु शरद में चावल की।

इसके बारे में यह अनुमान किया जा सकता है कि ३० दिनों की सम अवधि के १२ महीने अरुण, अरुणरज, पुण्डरीक, विश्वजित् … आदि होते थे तथा शेष सवा पाँच दिनों की सञ्चयित क्षति की पूर्ति प्रत्येक छठे वत्सर के अंत में ३१/३२ दिनों के अतिरिक्त महीने से पूर्ति कर ली जाती थी। यह एक अनुमान ही है जिसका कोई प्रमाण अभी तक वैदिक वाङ्मय में मुझे नहीं मिला। एक अन्य विधि छ: वत्सर रुकने के स्थान पर प्रत्येक वत्सर के अंत में तैत्तिरीय परम्परा के अनुसार ५-६ दिन जोड़ कर सौर वर्ष पूरा कर लेने की भी हो सकती है किंतु तब तेरहवाँ ‘महस्वान्’ महीना नहीं होगा और छ: वत्सरों का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। इतना निश्चित है कि चंद्रगति के अनुसार माह लेने पर सौर वर्ष से विसंगति ज्ञात थी तथा उसे दूर करने के विविध ढंग थे जिनका प्रसार जनसामान्य में भी हो, कोई आवश्यक नहीं।

शीत-अयनांत के दिन शिशिर आरम्भ की भूमिका में सूर्य के प्रेक्षण सम्बन्धित इतने विपुल, विस्तारित एवं लम्बे कालखण्ड में पसरे उल्लेख हैं कि यह मानना पड़ता है कि नववर्ष का आरम्भ अयनान्त के पश्चात ही होता था। पर्व आदि इस प्रकार के आरम्भ से अनिवार्यत: जुड़े थे क्योंकि वर्ष का प्रथम मास हर वर्ष तप ही कहलाता जिससे आगे के महीनों की पर्व-तिथियाँ निश्चित की जातीं।

कौषीतकि ब्राह्मण

यह तो पहले स्पष्ट ही किया जा चुका है कि मास आरम्भ या तो शुक्ल प्रतिपदा को होना चाहिये या पूर्णिमा को।

पूर्णिमा के पक्ष में ब्राह्मण ग्रंथों व श्रौत सूत्रों से प्रमाण मिलते हैं जिनमें ऋतु आधारित याग पूर्णमासी से आरम्भ होते (यथा – चातुर्मास्य)।

पहले बताया जा चुका है कि पर्व, व्रत आदि की तिथियाँ अब प्रचलित चांद्रमासों के साथ शताब्दियों में इतनी रूढ़ हो चुकी हैं कि हमारे पास अधिक विकल्प नहीं हैं।

तब भी कुछ तो हैं ही जिनके आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि क्या शीत-अयनान्त के पश्चात पड़ने वाली किसी शुक्ल प्रतिपदा को आरम्भ हुआ नववर्ष इन पर्वों हेतु ठीक रहता है या नहीं?

क्या प्रचलित धारणायें (जोकि शताब्दियों पुरानी हो सकती हैं) अब भी मान्य होनीं चाहिये —

(१) रामनवमी (मधु मास, शुक्ल पक्ष नवमी)

(२) कृष्णजन्माष्टमी (नभ मास, कृष्ण पक्ष अष्टमी)

(३) श्रीपञ्चमी या कथित वसन्तपञ्चमी (इसका वसंत ऋतु से कोई सम्बन्ध है क्या?)

(४) श्रावणी

(५) होलाका (दहन)

(६) दीपावली

(७) विजयदशमी

(क्रमश:)

एक बात का ध्यान रखें कि अब तक मलमास, अधिकमास, क्षयमास या इनके पर्याय विश्लेषण में नहीं आये हैं।