Hindu Time Reckoning हिन्दू कालगणना : कालः स ईयते परमो नु देवः

समस्त मानव-व्यापार ठहरा हुआ।

मृत्यु की विभीषिका से अपने घरों में बंद डरे – सहमे लोग!

घरों के बाहर चीत्कार करती हू-हू कर के बहती हवायें जिनका प्रत्येक झोंका किसी अशुभ की आशंका जगाता सा – “क्या होने वाला है?”, और उत्तर के लिये किसी भी फाँक से किञ्चित भी झाँक कर देखने पर भय को विस्तार देती सूचनायें और चेतावनियाँ – “सावधान! एक अदृश्य राक्षस मनुपुत्रों को लीलता जा रहा है! यह धरा श्मशान बन जाने वाली है! शुभ की समर्थक दैवी शक्तियाँ उस अदृश्य शत्रु से युद्ध कर रही हैं! विजय हमारी ही होगी, किन्तु विजय प्राप्त होने तक मनुपुत्र सजग रहें, सुरक्षित रहें, और शुभ की सेना का उत्साहवर्द्धन करते रहें!”।

मैं हतभाग्य – हतपुण्य! मेरे मन के भीतर किसी एक कोने में पाप-पंक में मड़िया मारता एक महिषासुर बसता है, किसी अन्य कोने में अकारण ही रुद्र का हँकड़ता क्रुद्ध वृषभ जिसके नथुनों से आग के गोले झरते हैं, तो किसी एक अन्य कोने में अवदमनों के सहस्र सहस्र-फण नाग बसते हैं किन्तु अचानक कभी-कभी मेरे किसी पूर्व जन्म का कोई भूला – भटका पुण्य उदित हो जाता है जो कहता है,“नहीं! तुम महिषासुर नहीं हो! तुम रुद्र के क्रुद्ध वृषभ भी नहीं हो! तुम सहस्र-फण कृष्ण-नाग भी नहीं हो! सत्य है कि ये सभी तुममें हैं, किन्तु वह सभी तुम नहीं हो!” और तब मेरा मन अपनी समस्त आकुलता को मन के ही भीतर किसी निर्जन कोने में स्थित शमी-वृक्ष पर टाँग कर यमुना के कछार में किसी तमाल वृक्ष के समीप शरदपूर्णिमा में आयोजित वंशी की धुन के साथ महारास की कल्पनाओं में डूब जाता है। यद्यपि यह अवसर वर्ष-दो वर्ष में यदा-कदा एकाध बार ही उपलब्ध हो पाता है, और ऐसे क्षण लम्बे टिकते भी नहीं क्यों कि मन के किसी अन्य कोने में बसा क्रियमाण शक्ति की काया से विच्छिन्न प्रवृत्तियों का वृत्रासुर अपने कटे शीश से अकारण अट्टहास कर उठता है और भावबोध सघन होने से पूर्व ही तार-तार हो उठता है; तब भी ऐसे क्षण मेरे कानों में आत्मबोध उपनिषद् के कुछ श्लोक तो दुहरा ही जाते हैं –

आत्मानमञ्जसा वेद्मि क्वाप्यज्ञानं पलायितम्। कर्तृत्वं अद्य मे नष्टं कर्तव्यं वापि न क्वचित्॥

ब्राह्मण्यं कुलगोत्रे च नामसौन्दर्य जातयः। स्थूलदेहगता एते स्थूलात् भिन्न मे नहि॥

क्षुत्पिपासांध्यबाधिर्यम् कामक्रोधयो अखिलाः। लिङ्गदेहगता एते ह्यलिङ्गस्य न सन्ति हि॥

जड़त्वप्रियमोदत्व धर्माः कारण देहगाः। न सन्ति मम नित्यस्य निर्विकार स्वरूपिणः॥

कालत्रये यथा सर्पो रज्जौ नास्ति, तथा मयि। अहङ्कारादि देहान्तं जगनास्त्यहं अद्वयः॥

तो ऐसे में, जब समस्त मानव-व्यापार ठहरा हुआ, मृत्यु की विभीषिका से अपने घरों में बंद डरे – सहमे लोग और घरों के बाहर चीत्कार करती हू-हू कर के बहती हवायें जिनका प्रत्येक झोंका किसी अशुभ की आशंका जगाता सा, ऐसे में जाने कब मन के किस कोने से एक श्यामल-गात्र किशोर की छवि मानस-पटल पर आ कर नृत्य करने लगी। यह नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं था। यह मेरे ही भीतर बसे अवदमनों के सहस्र-फण कृष्ण-नाग के शीश पर नर्तन करता मेरे ही भीतर का अबोध भाव था, भयंकर फूत्कारों से घिरा, किन्तु उन फूत्कारों की भयावहता से अनभिज्ञ। किसी अदृष्ट से समय के समस्त अवरोधों को चीरती भागवतकार की वाणी गूँज रही थी –

एवं परिभ्रमहतौजसमुन्नतांसम्, आनम्य तत्पृथुशिरःस्वधिरूढ आद्यः ।

तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शातिताम्र, पादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरुर्ननर्त ॥

तं नर्तुमुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीय, गन्धर्वसिद्धमुनिचारणदेववध्वः ।

प्रीत्या मृदङ्गपणवानकवाद्यगीत, पुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदुः ॥

(श्रीमद्भागवतपुराणम्, स्कन्ध १०, पूर्वार्धः, अध्याय १६, श्लोक संख्या २६ एवं २७)

विचित्र स्थिति थी। देखने वाला द्रष्टा भी मैं, ता थई तत थई करता नर्तक भी मैं, और विभिन्न चारिकाओं में नर्तक के पाँव जिसके शीश को कुचले दे रहे थे वह भी मैं ही! मेरे भीतर के रज, सत और तम एक साथ क्रियमाण हो गये थे। द्रष्टा ‘मैं’ इस विकट-मनोहर दृश्य को देख कर विस्मय-विमुग्ध था, नर्तक ‘मैं’ सहज भाव से क्रीड़ा करता आत्मलीन था, किन्तु जिसके फण-मण्डल को वे उठते गिरते पाँव चूर कर रहे थे वह कातर पातकी ‘मैं’ पीड़ा से चीत्कार कर रहा था।

मन एक अभूतपूर्व नट है, दृश्यों को प्रति-पल परिवर्तित करने में सिद्धहस्त! जब तक हम किसी एक रस या एक भाव का आनन्द या भय अनुभव करें उससे पूर्व ही वह दृश्य परिवर्तित कर देता है। देखते ही देखते जाने कब वह श्यामल किशोर विस्तार पा गया। अब सम्मुख था एक सहस्रशीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपात। दिग्मंडल में असंख्य पटह एवं तूर्यों की ध्वनि गूँज रही थी। असंख्य सूर्यों का तेज लिये उस विराट को देख सकने का मुझमें साहस न था। नेत्र मुँदने लगे। चेतना लुप्त होने को हो आयी। जिह्वा तो कीलित थी, किन्तु मन से एक आर्त्तनाद उठा – “हे मायापति! रोको! यह प्रभा-भास्वर स्वरूप मुझ पापात्मा हेतु असह्य है। मैं अन्धकार का लोभी हूँ! यह प्रकाश मुझे नष्ट कर देगा! मुझे सत्य नहीं चाहिये, मुझे ऋत नहीं चाहिये, मुझे तो बस सत्याभास दिख जाये वही पर्याप्त है। अतः रोको! इस माया को रोको!”

पटह एवं तूर्यों की ध्वनि भी शांत हो गयी। मैंने डरते-डरते नेत्र खोले। सम्मुख एक नीरव शून्य था। एक अज्ञात नीलिमा छाई थी। मैंने अनुभव किया कि मेरा ‘मैं’ किसी अधर में टँगा था और मेरे चतुर्दिक अनेक जाने-अनजाने पिण्ड अत्यंत तीव्र गति से जाने किस दिशा को भागे जा रहे थे। मैं पुनः अवसन्न होने लगा था। यह मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या है यह सब? कैसी माया है? कौन है मुझे इस इन्द्रजाल में धकेलने वाला? इन भिन्न-भिन्न गतियों के बीच में मैं एक अवश जड़ता के वशीभूत हो चुका था। मेरे प्रश्न मेरे भीतर ही गूँज कर रह गये। किन्तु नहीं! संभवतः उस गूँज की एक अनुगूँज बाहर भी निकली थी जो न जाने कितने ग्रहों-नक्षत्रों से जा टकरायी और अंतरिक्ष में उसकी प्रतिध्वनियाँ फैल गयीं। अब मेरा प्रश्न लौट-लौट कर मुझ तक वापस आ रहा था। मेरे अपने ही प्रश्न मुझे त्रास देने लगे थे। तभी मैंने सुनी – एक गुरु-गहन गिरा, जिसके उभरते ही समस्त प्रतिध्वनियाँ अचानक शान्त हो गयीं – “देख! तू समझता है कि सब ठहरा है? तो देख कि क्या ठहरा है? कहाँ ठहरी है पृथ्वी? कहाँ ठहरा है चन्द्र? कहाँ ठहरे हैं ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये तारामंडल? कहाँ ठहरी हैं आकाशगंगा और निहारिकायें? कहाँ ठहरे हैं धूमकेतु? मूर्ख! इस संसृति में विराम कहीं है ही नहीं! जिसे तू विराम समझता है वह किसी एक के सापेक्ष है। किन्तु इस संसृति में कुछ भी मात्र किसी एक के सापेक्ष नहीं। अतः एक के सापेक्ष विराम में होते हुए भी तू अनेकों के सापेक्ष गति में है। देख वह महाकाल का नर्तन! उसके पदचापों के आघात से उठी धूल आकाशगंगा बन कर छाई है। उलझ कर टूटे उसके कंठहार के मोती-माणिक्य-नीलमणि-पुष्पराग ग्रह-उपग्रह-नक्षत्र और तारे बन कर अंतरिक्ष में चक्कर खा रहे हैं। उसके घूर्णन के समय उसके बाहुओं के आघात से धूमकेतुओं को अपना मार्ग परिवर्तित करते देख! जब तक उस आदि तथा अन्त से रहित काल का नर्तन नहीं रुकता, तब तक संसृति की गति रुक ही नहीं सकती! और काल का नर्तन रुकता नहीं! रुक ही नहीं सकता! क्योंकि वह अनादि है, अनन्त है, अव्यक्त है, अज्ञेय है। और क्योंकि इस संसृति में सब कुछ सापेक्ष है, परस्पर भी सापेक्ष है और काल के भी सापेक्ष है, किन्तु स्वयं काल निरपेक्ष है अतः किसी न किसी के सापेक्ष गति बनी ही रहेगी क्योंकि सबका सापेक्ष किन्तु स्वयं निरपेक्ष वह काल निरन्तर धावमान है, निरन्तर नर्तन-रत है। जब तक निरपेक्ष काल के सापेक्ष समस्त गतियों में विराम नहीं आता तब तक विराम घटित नहीं हो सकता!”

भाषा जड़ हो चुकी थी किन्तु उत्सुकता कुनमुना रही थी। भीतर ही प्रश्न उठा,“किन्तु काल को भी दिग्देश के सापेक्ष कहा गया है। काल निरपेक्ष तो नहीं है!”

क्या वह माया-पुरुष भीतर की ध्वनियाँ भी सुन सकता था? ध्वनि पुनः गूँजी,“वह तुम्हारी परिभाषा है! तुम्हारे समझने और समझाने के लिये! तुम काल को दो सापेक्ष घटनाओं या किसी गतिमान के दो सापेक्ष स्थितियों के अन्तराल से ही अनुभव कर सकते हो! तुम्हारी प्रतीक्षानुभूति को अभिव्यक्त करने का तुम्हारे पास न तो कोई अन्य मार्ग है, न ही साधन! भ्रमण के इस शाश्वत को परिभाषित करने हेतु तुम्हारे पास भ्रम से श्रेष्ठ कोई शब्द ही नहीं है! तो यही मानो! यह भ्रमण में होना, यह भ्रमित रहना ही समय है!

देखो! दूर समय के अगणित प्रच्छदों के पीछे! कनिष्ठ आदित्य विवस्वान के अंश-पुरुष के समक्ष नतशीश एक असुर! वही विवस्वान, जो कालान्तर में विष्णु की सञ्ज्ञा से अभिहित हुए! उनके अंश-पुरुष अरुण के समक्ष शिष्य-भाव से बैठा वह महान असुर ‘मय’ अपने समस्त इन्द्रियों की शक्ति कानों में समाहित कर के क्या सुन रहा है? सुनो तुम भी! समझो! काल को समझो! समय को जानो! गति ही काल है! गति ही समय है!”

“विवस्वान के अंश-पुरुष ने एक असुर को विद्या दी?”

“शब्दों के अर्थ प्रसंगों एवं प्रकरणों से निर्धारित होते हैं। असुर शब्द सुर का विलोम मात्र नहीं है! सुर शब्द में ‘अ’ उपसर्ग जुड़ने से बना ‘असुर’ शब्द सुर का विलोम अर्थवाचक हो सकता है, किन्तु ‘असु’ शब्द में ‘र’ प्रत्यय जुड़ने से बना शब्द ‘असुर’ नितांत भिन्न अर्थ वाला है। असु का अर्थ प्राण होता है अतः असुर का एक अर्थ प्राणवान भी है। वैदिक साहित्य में ‘असुर’ शब्द इन्द्र, वरुण, मित्र (सूर्य), अग्नि आदि देवों के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है, यद्यपि उसी साहित्य में ‘अनायुधासो असुरो अदेवाः’ भी आया है। अतः असुर शब्द के दोनों अर्थ प्रकरण के अनुरूप ही ग्राह्य हैं। मय कोई देवद्रोही अ-सुर नहीं, प्राणवान तथा तेजपुंज होने से असुर था। और जिस प्रकार भोजन का सम्बंध भूख से है, उसी प्रकार ज्ञान का सम्बंध जिज्ञासा से है, पात्रता से है। पात्र जिज्ञासु को ज्ञान का दान बुभुक्षित को अन्न के दान के समान है। प्रतिवाद में समय नष्ट न करो! सुनो!”

और मैंने सुना। किन्तु यह तो पूजाघर में बजते घंटियों की ध्वनि है! न कहीं वह विराट पुरुष, न वह अंतरिक्ष, न ही निरन्तर धावमान ग्रह, नक्षत्र, तारे! मैं आपाद-मस्तक स्वेद-प्लुत था और तृषा से मेरा कंठ चटक रहा था। क्या मैं स्वप्न देख रहा था?

स्वप्न ही था। किन्तु मुझ पामर को स्वप्न में ही सही, विराट-दर्शन हुए यही क्या कम पुण्य है? जागृति में उस काल-पुरुष के दर्शन कौन कर सकता है? मैं कुछ काल तक तो इस स्वप्न पर विचार करता रहा, किन्तु फिर बलात् इसे स्मृति से पोंछ कर पुनः अपने भीतर के महिषासुर को उसका भोज्य देने में व्यस्त हो गया। दिन इसी में व्यतीत हो गया।

संध्या गाढ़ी हो चली थी। अचानक एक सहकार-पत्र पर लिखे कुछ शब्द मेरे अंक में आ झरे। कोई था, जो मेरी जड़ीभूत चेतना को एक स्नेहिल मृदु आघात से स्पंदन देना चाहता था। और इस आघात से स्वप्न की स्मृति पुनः सजीव हो उठी। एक गुरु-गहन गिरा पुनः गूँज उठी – “समझो! काल को समझो! समय को जानो!” और साथ ही गूँज उठी एक ऋचा भी –

द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परि द्यामृतस्य। आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः॥

(ऋग्वेद, १/१६४/११)

[सूर्य के चक्र में बारह अरे हैं। सूर्य का यह चक्र निरन्तर घूमता रहता है। वह न थकता है, न जीर्ण होता है, न मरता है। इसके सात सौ बीस पुत्र हैं (३६० दिवस और ३६० रात्रियाँ)।]

अपने श्वेत-श्याम पंखों के द्वारा निरन्तर उड़ान भरता यह काल-विहग रोका नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। क्या यह वही काल है जो प्रत्येक चर – अचर को, हर जीव – जंगम को निगलता जाता है? यदि यह वही है तो मनुपुत्रों ने इसे अपनी अंगुली के पर्वों पर कैसे साध रखा था?

प्रत्येक प्रारम्भ का एक अन्त है, प्रत्येक उदय का एक अस्त है, प्रत्येक जन्म के साथ एक मृत्यु है और यह प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, नियत है। किन्तु यह प्रारम्भ और अन्त, यह उदय और अस्त, यह जन्म और मृत्यु हैं क्या? ये काल के सापेक्ष, समय के सापेक्ष घटित होने वाली घटनायें हैं जिन्हें हमने अपनी सुविधा के शब्द दिये हैं। इन और इन जैसे असंख्य शब्दों के अभाव में हम काल-सापेक्ष घटनाओं को अभिव्यक्ति ही नहीं दे सकते। जिस घटना को हम जिस समय घटित होता देखते हैं वही समय उस घटना का काल है। मृत्यु या अन्त ही काल के अधीन नहीं, जन्म और प्रारम्भ भी काल के ही अधीन हैं। प्रत्येक घटना ही काल के अधीन है और यह काल, यह समय, यह संकल्पना, यह अनिवार्य भ्रम दो घटनाओं की अवधि के परास की गणना से ही जानी जा सकती है।

यही कहा था सूर्यांश अरुण ने मय से –

लोकानामन्तकृत्कालः कालोन्यः कलनात्मकः। स द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान्मू्र्त्तश्चामूर्त उच्यते॥

[एक प्रकार का काल संसार का नाश करता है (अर्थात् एक समय आने पर प्रत्येक वस्तु को नष्ट होना होता है) किन्तु एक दूसरे प्रकार का काल है जो कलनात्मक है (कलन अर्थात् गणित द्वारा परिगणित होने योग्य है, अतः उसे जाना जा सकता है)। यह कलनात्मक काल भी दो प्रकार का होता है, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। स्थूल काल ही मापा जा सकता है अतः उसे मूर्त कहते हैं। सूक्ष्म को मापा नहीं जा सकता अतः वह अमूर्त है। (सूर्यसिद्धांत, मध्यमाधिकार, श्लोक १०)]

काल शब्द की उत्पत्ति ही कल् धातु से हुई है जिसका अर्थ है ‘गणना’। समय का वह मान जो गणना में व्यवहृत होता है, काल कहलाता है। किन्तु समस्त भूतों को स्वयं में कवलित कर लेने के कारण भी इसकी संज्ञा काल है।

सूर्यसिद्धांतकार के इस श्लोक में वर्णित प्रथम प्रकार के काल की कल्पना भी नहीं की जा सकती क्योंकि काल या समय अनादि और अनन्त है। हम काल को किन्हीं दो ज्ञात घटनाओं के सापेक्ष ही माप सकते हैं तथा हमारी ज्ञात घटनाओं से पूर्व भी घटनायें घटित हुई ही होंगी और हमारे ज्ञान की सीमा से परे जा कर भी घटनायें घटित होती ही रहेंगी किन्तु हमें न तो उस भूत की घटना का ज्ञान है, और न उस भविष्य की घटना का ज्ञान होना संभव है अतः वह अनादि-अनन्त काल अज्ञेय है। कलनात्मक रूप से हम भविष्य की कुछ सार्वभौम घटनाओं का ज्ञान प्राप्त अवश्य कर सकते हैं किन्तु उसकी एक सीमा है। किन्तु समय या काल शब्द जिस संज्ञा को अभिव्यक्त करता है उसकी अपनी कोई सीमा नहीं है। सारी सीमायें उस असीम के भीतर समाहित हैं। अतः उस असीम काल का विचार करना भी असंभव है।

सूर्यसिद्धांतकार के इस श्लोक में वर्णित प्रथम प्रकार के काल की कल्पना भी नहीं की जा सकती क्योंकि काल या समय अनादि और अनन्त है। हम काल को किन्हीं दो ज्ञात घटनाओं के सापेक्ष ही माप सकते हैं तथा हमारी ज्ञात घटनाओं से पूर्व भी घटनायें घटित हुई ही होंगी और हमारे ज्ञान की सीमा से परे जा कर भी घटनायें घटित होती ही रहेंगी किन्तु हमें न तो उस भूत की घटना का ज्ञान है, और न उस भविष्य की घटना का ज्ञान होना संभव है अतः वह अनादि-अनन्त काल अज्ञेय है। कलनात्मक रूप से हम भविष्य की कुछ सार्वभौम घटनाओं का ज्ञान प्राप्त अवश्य कर सकते हैं किन्तु उसकी एक सीमा है। किन्तु समय या काल शब्द जिस संज्ञा को अभिव्यक्त करता है उसकी अपनी कोई सीमा नहीं है। सारी सीमायें उस असीम के भीतर समाहित हैं। अतः उस असीम काल का विचार करना भी असंभव है।

उस असीम के मध्य का जो थोड़ा सा भाग हमारी गणनाओं द्वारा जाना जा सकता है उसमें भी कुछ अंश ऐसा है जो हमारी कलन – क्षमता की पकड़ में नहीं आता अतः उसका भी मापन संभव नहीं है अतएव उस सूक्ष्म-अमूर्त काल के सम्बंध में भी विचार शक्य नहीं है। हमारी कलन-क्षमता सूक्ष्मता की दृष्टि से जितनी ही परिष्कृत होती जायेगी, उस अमूर्त काल का कुछ भाग मूर्त में परिवर्तित होता जायेगा किन्तु फिर भी उसका कुछ न कुछ भाग हमारी गणना से बचा ही रहेगा और वह अमूर्त काल अपरिभाषित बना ही रहेगा। अतः काल की गणना के समस्त प्रयास मात्र काल के उस छोटे से खण्ड की गणना का प्रयास है जो स्थूल है, मूर्त है, यद्यपि इस छोटे से खण्ड की परास भी युगों, महायुगों, मन्वंतरों एवं कल्पों तक पसरी है।

इसी मूर्त कालखण्ड की गणना हेतु हमारे प्राच्य मनीषियों ने कुछ पारिभाषिक शब्दों की परिकल्पना की थी जिनका वर्णन शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में है।

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार समय की सबसे छोटी इकाई त्रुटि होती है तथा –

२ त्रुटि का १ लव होता है,

२ लव का १ निमेष (एक बार पलक झपकने में लगा समय) होता है,

१५ निमेष के तुल्य १ काष्ठा होती है,

१५ काष्ठा के तुल्य १ एतर्हि होती है,

१५ एतर्हि १ क्षिप्र के तुल्य होती है,

१५ क्षिप्र का १ मुहूर्त होता है,

३० मुहूर्त का १ मानुषी अहोरात्र (१ मानव दिवस या पृथ्वी का एक दिन) होता है,

१५ अहोरात्रों से मिल कर १ पक्ष या १ अर्धमास बनता है और २ पक्षों या ३० अहोरात्रों से मिल कर १ मास बनता है।

१२ मासों का १ संवत्सर होता है,

५ संवत्सर मिल कर १ युग बनाते हैं,

१२ युगों या ६० संवत्सरों से मिल कर १ युगसंघ होता है।

विष्णु पुराण की काल मापन पद्धति जो भाग १ के तृतीय अध्याय में उपब्ध होती है उसमें १० बार पलकों के झपकने की अवधि को एक काष्ठा मानी गयी है अतः प्रथम दृष्टया ही यह स्थूल प्रतीत होती है क्योंकि शतपथ ब्राह्मण १५ निमेष की एक काष्ठा बताता है। विष्णु पुराण में वर्णित पारिभाषिक तुल्य सारिणी इस प्रकार है –

१० पलक झपकने की अवधि = १ काष्ठा,

३५ काष्ठा = १ कला

२० कला = १ मुहूर्त

१० मुहूर्त = १ दिवस

३० दिवस = १ मास

६ मास = १ अयन

२ अयन = १ वर्ष

वैदिक स्रोतों से कुछ अन्य पारिभाषिक शब्द भी प्राप्त होते हैं जो समय मापन की अत्यंत परिशुद्ध एवं सूक्ष्म इकाइयाँ हैं तथा जिन पर एक भारतीय सदा गर्व करेगा यथा –

६ ब्रह्माण्डीय = १ तॄसरेणु

३ तॄसरेणु = १ त्रुटि

१०० त्रुटि = १ वेध

३ वेध = एक लव

३ लव = १ निमेष

३ निमेष = १ क्षण

५ क्षण = १ काष्ठा

१५ काष्ठा = १ लघु

१५ लघु = १ नाड़ी या १ दण्ड

२ दण्ड = १ मुहूर्त.

६ मुहूर्त = १ याम या प्रहर

४ याम या ४ प्रहर = १ दिन या १ रात्रि

ये इकाइयाँ कितनी सूक्ष्म एवं परिशुद्ध हैं इसका आंकलन मात्र एक इसी तथ्य से किया जा सकता है कि एक काष्ठा आधुनिक समय मापन प्रणाली के आठ सेकेण्ड के तुल्य होती है तथा एक त्रुटि सेकेण्ड का १६८७.५ वां भाग होता है।

सत्य है कि समय मापन की उपरोक्त सूक्ष्मतम इकाइयाँ सिद्धान्ततः भारतीय काल गणना पद्धति को अत्यन्त सक्षम सिद्ध करती हैं, किन्तु आधुनिक काल में हमें यह तक ज्ञात नहीं कि लव तथा उससे छोटे माप की समय अवधि को हमारे प्राचीन मनीषी व्यावहारिक रूप से माप भी सकते थे या वे मात्र सैद्धान्तिक इकाइयाँ हैं तथा यदि वे इन्हें माप सकते थे तो इस हेतु कौन सी विधि अथवा यंत्र उपयोग में लाया जाता था। फिर भी, यदि ये मात्र सैद्धान्तिक इकाइयाँ ही हों तब भी किसी अवधि के विभाजन के समय ये पारिभाषिक शब्द गणना की शुद्धता को अक्षुण्ण रखने में समर्थ हैं और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

समय मापन की पद्धतियों में सर्वाधिक स्पष्ट, बोधगम्य एवं व्यवहारिक परिभाषायें सूर्य सिद्धान्त की हैं। सूर्य सिद्धांत किस विद्वान् की रचना है यह ज्ञात नहीं है। यदि है भी तो वह प्रमाणित नहीं है। यह रचना किस काल की है यह भी संदिग्ध है। अन्तरंग प्रमाणों से मात्र इतना निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सूर्य सिद्धांत की रचना ईसा की चौथी शताब्दी में सुगठित रूप में प्राप्त हुई तथा आगे की आठ शताब्दियों तक इसमें सुधार होते रहे। सूर्य सिद्धांत के रचनाकार ने स्वयं गणित तथा ज्योतिष विषयक ज्ञान को काल-क्रमानुसार परिवर्तनशील बताया है क्योंकि ज्ञान विकसित होता रहता है तथा समय के साथ उपलब्ध मान्यताओं एवं संकल्पनाओं में परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं।

शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वे प्राह भास्करः। युगानां परिवर्तेन कालभेदोऽत्र केवलं॥

(सूर्य सिद्धांत, मध्यमाधिकार, श्लोक ९)

सूर्यसिद्धांतकार समय की सबसे छोटी व्यावहारिक इकाई प्राण या असु को मानता है। एक असु या एक प्राण वह अवधि है जिस अवधि में सुख से बैठा एक स्वस्थ मनुष्य एक बार श्वांस खींचता और छोड़ता है। यह अवधि दस दीर्घाक्षरों के उच्चारण में लगने वाले समय के तुल्य होती है। अनुस्वार से युक्त, विसर्ग युक्त, संयुक्ताक्षर युक्त लघु वर्ण या एक गुरु वर्ण दीर्घाक्षर कहे जाते हैं। यह छन्द शास्त्र का विषय है अतः यहाँ उसे विस्तार देना संभव नहीं है। एक दीर्घाक्षर के उच्चारण में लगी अवधि एक विपल कही जाती है अतः एक असु में दस विपल होते हैं। सूर्यसिद्धांतकार एक असु से छोटी सभी इकाइयों को मापन की असमर्थता के कारण अव्यवहारिक मान कर उन्हें सूक्ष्म या अमूर्त काल अवधि की कोटि में डाल देता है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सूर्य सिद्धांत असु से छोटी इकाइओ को मान्यता नहीं देता। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समय की इन छोटी इकाइयों को अवहेलित करने की भूल नहीं करेगा क्योंकि विभाजन में ऐसी छोटी – छोटी अवधि का त्याग करने से तात्कालिक रूप से गणनाओं के परिणाम में भले कोई विशेष अंतर न भासित हो, दीर्घकालिक अवधि में ये अवहेलनायें संकलित हो कर बहुत बड़ी हो जायेंगी और तब गणनाओं के परिणाम असोढव्य प्राप्त होने लगेंगे।

सूर्य सिद्धांत के अनुसार ६ असु या ६ प्राण की एक विनाड़ी या एक पल होती है जो साठ विपल के तुल्य होती है तथा साठ विनाड़ी या साठ पल मिल कर एक नाड़ी होती है। एक नाड़ी तुल्य अवधि ही एक घड़ी या एक घटी है। साठ घटियों का एक अहोरात्र होता है तथा तीस नाक्षत्र अहोरात्रों का एक नाक्षत्र मास होता है। तीस चान्द्र तिथियों का एक चन्द्र मास तथा तीस सावन दिनों का एक सावन मास होता है। सूर्य की एक राशि में सक्रांति के समय से दूसरी अगले राशि में संक्रांति की अवधि एक सौर मास होती है। बारह मास का एक वर्ष होता है और यही दिव्य-अहोरात्र कहलाती है जिसमें छह मास के सुरों (देवों) के दिन तथा छह मास की रात्रि होती है। जो देवों का दिन है वह असुरों (यहाँ प्रसंगानुकूल असुर का अर्थ अदेव ही ग्राह्य) की रात्रि तथा जो देवो की रात्रि है वह असुरों का दिन होता है।

सूर्य सिद्धांत के अनुसार ६ असु या ६ प्राण की एक विनाड़ी या एक पल होती है जो साठ विपल के तुल्य होती है तथा साठ विनाड़ी या साठ पल मिल कर एक नाड़ी होती है। एक नाड़ी तुल्य अवधि ही एक घड़ी या एक घटी है। साठ घटियों का एक अहोरात्र होता है तथा तीस नाक्षत्र अहोरात्रों का एक नाक्षत्र मास होता है। तीस चान्द्र तिथियों का एक चन्द्र मास तथा तीस सावन दिनों का एक सावन मास होता है। सूर्य की एक राशि में सक्रांति के समय से दूसरी अगले राशि में संक्रांति की अवधि एक सौर मास होती है। बारह मास का एक वर्ष होता है और यही दिव्य-अहोरात्र कहलाती है जिसमें छह मास के सुरों (देवों) के दिन तथा छह मास की रात्रि होती है। जो देवों का दिन है वह असुरों (यहाँ प्रसंगानुकूल असुर का अर्थ अदेव ही ग्राह्य) की रात्रि तथा जो देवो की रात्रि है वह असुरों का दिन होता है।

प्राणादि: कथितो मूर्तस्त्रुट्याद्योऽमूर्तसंज्ञक:। षड्भि: प्राणैर्विनाडीस्यात्तत्षष्टया नाडिका स्मृता॥

नाडीषष्टया तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकीर्तितम्। तत् त्रिंशता भवेन्मास: सावनोऽर्कोदयैस्मृतः॥

ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्संक्रान्त्या सौर उच्यते। मासैर्द्वादशभिर्वर्षं दिव्यं तदह उच्यते॥

सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात। तत्षष्टि: षड्गुणा दिव्यं वर्षमासुरमेव च॥

(सूर्य सिद्धांत, मध्यमाधिकार, श्लोक ११,१२,१३,१४)

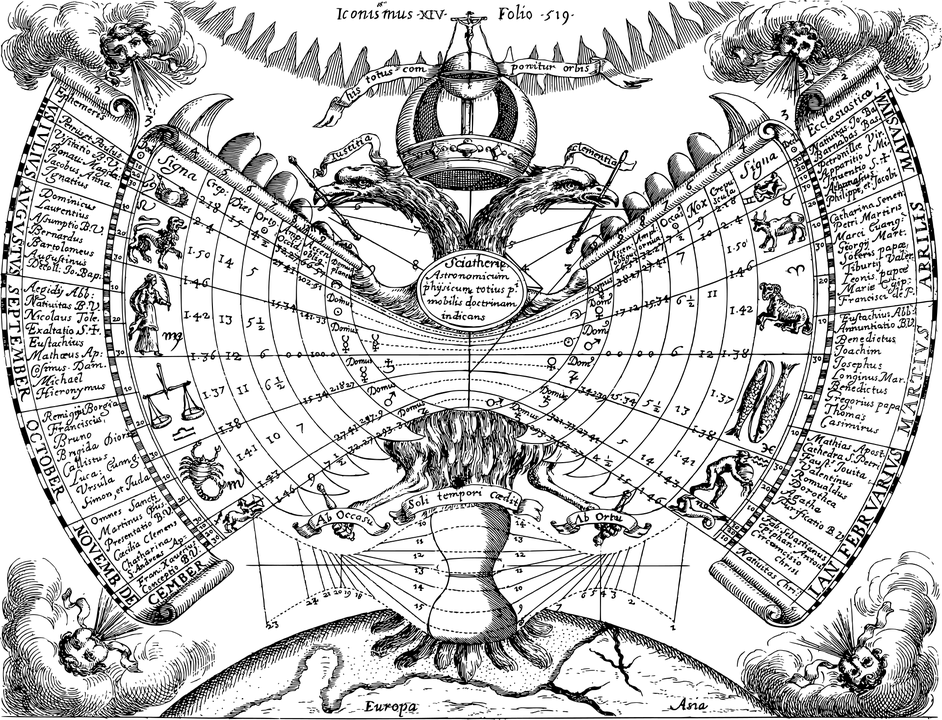

इस स्थान पर कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझ लेने की आवश्यकता है। नक्षत्र कुछ विशेष तारा-समूहों का नाम है जो भचक्र में कृतिका से भरणी तक कुल सताईस हैं। त्रिविमीय अंतरिक्ष में १८ से २० अंश चौड़ी एक वृत्ताकार पट्टी पर अवस्थित इन्ही सताईस नक्षत्र समूहों का द्वादश राशियों मेष से मीन तक में विभाजन किया गया है जिनका प्रारम्भ अश्विनी के आदि बिंदु से होता है। भचक्र के ३६० अंश की वृत्ताकार पट्टी पर एक नक्षत्र मण्डल का विस्तार १३ अंश २० कला है स्वीकृत है तथा एक राशि का विस्तार ३० अंश का होता है। इस प्रकार एक राशि में सवा दो नक्षत्रों के विस्तार तुल्य क्षेत्र आता है। ज्योतिष शास्त्र में इन नक्षत्रों तथा राशियों का अधिपत्य ग्रहों को सौंपा गया है। कृतिका से भरणी तक क्रम से सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु तथा शुक्र के क्रम से तीन आवृत्तियों में नक्षत्रों के स्वामी होते हैं तथा राशियों में मेष तथा वृश्चिक का स्वामी मंगल, वृष एवं तुला का शुक्र, मिथुन एवं कन्या का बुध, कर्क का चन्द्र, सिंह का सूर्य, धनु एवं मीन का गुरु तथा मकर एवं कुम्भ का स्वामी शनि है। ये नक्षत्र एवं राशियाँ भचक्र में जिस वृत्त पर अवस्थित हैं उसे क्रांतिवृत्त कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा अवधि में स्थिर सूर्य हमें इसी वृत्त की सीध में आभासी गति करता प्रतीत होता है। अन्य ग्रह भी इसी वृत्त की सीध में गति करते हैं। किन्तु नक्षत्र इस वृत्त पर स्थिर माने गये हैं – न क्षरति तन्नक्षत्रः, यद्यपि स्थिर वे भी नहीं हैं। इस चराचर में स्थिर कुछ भी नहीं है।

इस स्थान पर कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझ लेने की आवश्यकता है। नक्षत्र कुछ विशेष तारा-समूहों का नाम है जो भचक्र में कृतिका से भरणी तक कुल सताईस हैं। त्रिविमीय अंतरिक्ष में १८ से २० अंश चौड़ी एक वृत्ताकार पट्टी पर अवस्थित इन्ही सताईस नक्षत्र समूहों का द्वादश राशियों मेष से मीन तक में विभाजन किया गया है जिनका प्रारम्भ अश्विनी के आदि बिंदु से होता है। भचक्र के ३६० अंश की वृत्ताकार पट्टी पर एक नक्षत्र मण्डल का विस्तार १३ अंश २० कला है स्वीकृत है तथा एक राशि का विस्तार ३० अंश का होता है। इस प्रकार एक राशि में सवा दो नक्षत्रों के विस्तार तुल्य क्षेत्र आता है। ज्योतिष शास्त्र में इन नक्षत्रों तथा राशियों का अधिपत्य ग्रहों को सौंपा गया है। कृतिका से भरणी तक क्रम से सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु तथा शुक्र के क्रम से तीन आवृत्तियों में नक्षत्रों के स्वामी होते हैं तथा राशियों में मेष तथा वृश्चिक का स्वामी मंगल, वृष एवं तुला का शुक्र, मिथुन एवं कन्या का बुध, कर्क का चन्द्र, सिंह का सूर्य, धनु एवं मीन का गुरु तथा मकर एवं कुम्भ का स्वामी शनि है। ये नक्षत्र एवं राशियाँ भचक्र में जिस वृत्त पर अवस्थित हैं उसे क्रांतिवृत्त कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा अवधि में स्थिर सूर्य हमें इसी वृत्त की सीध में आभासी गति करता प्रतीत होता है। अन्य ग्रह भी इसी वृत्त की सीध में गति करते हैं। किन्तु नक्षत्र इस वृत्त पर स्थिर माने गये हैं – न क्षरति तन्नक्षत्रः, यद्यपि स्थिर वे भी नहीं हैं। इस चराचर में स्थिर कुछ भी नहीं है।

पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्रण के कारण सभी तारे पूर्वी क्षितिज पर उदित होकर आकाश में ऊपर उठते तथा पश्चिमी क्षितिज के छोर पर अस्त होते दिखाई देते हैं। किसी भी तारे के एक उदय से दूसरे उदय का अंतराल २३ घंटा ५६ मिनट ४ सेकेण्ड होता है और यदि अत्यंत सूक्ष्म विचार न किया जाय तो यह अन्तराल सदा नियत रहता है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर एक बार घूम जाने की अवधि भी यही है। यही कारण है कि पारम्परिक ज्ञान एवं शुद्धता के आग्रही ज्योतिषी अपने गणनाओं में काल निर्धारण हेतु इसी अवधि को आधार मानते हैं। यही अवधि एक नाक्षत्र अहोरात्र कहलाती है। अहोरात्र का अर्थ एक दिन और एक रात्रि की सम्मिलित अवधि से है और स्पष्ट है कि यह अवधि पूरे चौबीस घंटे की नहीं होती। इसी प्रकार एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय की अवधि एक सावन दिन कहलाती है और चूंकि यह अवधि नियत नहीं है अतः वर्ष भर के दिनों का मध्यम मान एक सावन दिन के अवधि के रूप में स्वीकृत है जो चौबीस घंटे के तुल्य है। अतः मध्यम सावन दिन, नाक्षत्र अहोरात्र से तीन मिनट छप्पन सेकेण्ड अधिक है।

पृथ्वी से देखने पर जब चंद्रमा सूर्य के अधिकाधिक निकट हो तथा दोनों के आंशिक मान का अंतर १२ अंश तुल्य हों वह तिथि अमावस्या की होती है और यह तिथि तब तक रहती है जब तक दोनों के बीच का कोणीय अंतर शून्य नहीं हो जाता। इसी प्रकार जब चंद्रमा सूर्य से अधिकाधिक दूर हो तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य तथा चंद्रमा परस्पर १६८ अंश पर हों तब वह तिथि पूर्णिमा कहलाती है और यह तिथि तब तक रहती है जब तक दोनों परस्पर १८० अंश पर नहीं पहुँच जाते। एक अमान्त से दूसरे अमान्त के मध्य की अवधि एक चान्द्र मास या ऐन्दव मास कही जाती है। अमावस्या के घटित होने अर्थात पृथ्वी से देखने पर सूर्य तथा चंद्रमा के परस्पर तुल्य अंशों पर आ जाने के पश्चात चंद्रमा क्रमशः पूर्व की ओर बढ़ता जाता है और जब तक सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य का कोणीय अंतर १२ अंश का नहीं हो जाता तब तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है और इसी प्रकार सूर्य तथा चन्द्रमा के परस्पर १२ अंशों के गुणन में बढ़ते अंशो के साथ ही प्रतिपदा से आगे की तिथियाँ आती हैं। पूर्णिमा के पश्चात सूर्य तथा चन्द्र का कोणीय अंतर घटने लगता है तथा १२ अंशों के गुणक में ही इन घटते अंशों के मान के आधार पर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक की तिथियों का निर्धारण होता है।

पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है। किसी भी दीर्घवृत्त की दो नाभियाँ होती हैं और सूर्य पृथ्वी के परिक्रमा पथ वाले दीर्घवृत्त की एक नाभि पर स्थित है। ग्रहों के गति के नियम के अनुसार ग्रह एक निश्चित समान अवधि में एक निश्चित समान कोणीय अन्तराल तय करते हैं, एक निश्चित दूरी नहीं। अतः सूर्य की एक राशि संक्रान्ति से दूसरी राशि संक्रान्ति की अवधि सदा समान नहीं होती अतः सौर मास की अवधि भी सदा समान नहीं होती।

जितने प्रकार के दिन होते हैं उतने प्रकार के मास भी होते हैं और जितने प्रकार के मास होते हैं उतने ही प्रकार के वर्ष भी होते हैं अतः बारह चन्द्र मासों का एक चान्द्र वर्ष, बारह सौर मासों का एक सौर वर्ष तथा बारह सावन मासों का एक सावन वर्ष होता है। प्रत्येक प्रकार के दिनों के मान में अंतर होने के कारण प्रत्येक प्रकार के वर्ष के मान में भी अंतर होता है। यह अन्तर संकलित होते-होते कुछ समय पश्चात बहुत बड़ा हो जाता है और ऋतुओं, पर्वों आदि के निर्धारण में यह अंतर बाधाकारक होने लगता है अतः इनके परस्पर सामंजस्य हेतु कुछ उपाय किये गये हैं जिनका वर्णन विषयांतर होगा।

देवों और अदेवों के दिन तथा रात्रि की कल्पना भी कोई कपोलकल्पना नहीं है। जिस समय सूर्य पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है उस समय पृथ्वी पर दिन तथा रात बराबर अवधि के होते हैं और यह वर्ष में दो बार होता है। छह मास तक सूर्य विषुवत वृत्त के उत्तर तथा छह मास तक विषुवत वृत्त के दक्षिण रहता है। जब सूर्य विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर रहता है तब वह उत्तरी ध्रुव से सदा ही दृश्य होता है किन्तु दक्षिणी ध्रुव से इस अवधि में दृश्य नहीं होता। इसी प्रकार जब सूर्य विषुवत वृत्त के दक्षिण रहता है तब वह दक्षिणी ध्रुव से सदा दृश्य होता है किन्तु इस अवधि में वह उत्तरी ध्रुव से दृश्य नहीं होता। प्रतीकात्मक रूप में यही छह मास तक के देवों तथा असुरों के दिन रात कहने का तात्पर्य है क्योंकि उत्तर दिशा देवों की और दक्षिण दिशा अदेवों की होती है। जैसे हमारे ३६० दिनों का एक वर्ष है उसे प्रकार देवों के इस ३६० दिव्य दिनों का एक दिव्य वर्ष है अर्थात देवों का एक दिव्य वर्ष हमारे ३६० वर्ष तुल्य है।

जो भारतीय मनीषा अपने दर्शन में अणोरणीयान से महतोमहीयान तक तक सब कुछ जान लेने की जिज्ञासा को प्रश्रय देती है वह काल की सूक्ष्मता को मापने हेतु काल की सूक्ष्मतम इकाइयों का निर्धारण मात्र कर के संतुष्ट कैसे हो जाती? उसके पास तो ऐसी भी मापनी होनी ही चाहिये थी जिससे वह काल की विराटता को भी माप सके। अतः इस कारण उसने चतुर्युग, महायुग, मन्वंतर तथा कल्प की संकल्पना की। इस संकल्पना के अनुसार बारह हजार दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है जो ४३२०००० सौर वर्षों के तुल्य होता है। ये चतुर्युग क्रमशः सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग कहे जाते हैं किन्तु इन युगों की अवधि समान नहीं होती। इन बारह हजार दिव्य वर्षों के दशमांश का चतुर्गुणित भाग सत्ययुग, त्रिगुणित भाग त्रेता, द्विगुणित भाग द्वापर एवं शेष एक दशमांश कलियुग होता है और प्रत्येक युग काल की अवधि का षष्ठांश आदि तथा अन्त्य युग संध्या मानी जाती है। युग संध्या का अर्थ युगों के संधि काल या संक्रान्ति काल से है। प्रत्येक युग की अवधि का द्वादशांश आदि में आदिसंध्यांश तथा द्वादशांश अन्त में संध्यांश कहा जाता है। इस प्रकार सत्ययुग में ४८०० दिव्य वर्ष अर्थात् १७२८००० सौर वर्ष तथा आदि में १४४००० एवं अन्त में १४४००० वर्ष, कुल २८८००० सौर वर्षों की संध्या, त्रेता में ३६०० दिव्य वर्ष अर्थात् १२९६००० सौर वर्ष तथा आदि में १०८००० एवं अन्त में १०८००० वर्ष, कुल २१६००० सौर वर्षों की संध्या, द्वापर में २४०० दिव्य वर्ष अर्थात् ८६४००० सौर वर्ष तथा आदि में ७२००० एवं एवं अन्त में ७२००० वर्ष, कुल १४४००० सौर वर्षों की संध्या, तथा कलियुग में १२०० दिव्य वर्ष अर्थात् ४३२००० सौर वर्ष तथा आदि में ३६००० एवं अन्त में ३६००० वर्ष, कुल ७२००० सौर वर्षों की संध्या होते हैं। चारो युगों की यह सम्मिलित अवधि एक महा युग होती है। ऐसे ७१ महायुगों को मिला कर एक मन्वंतर होता है जिसके अन्त में सत्ययुग के संध्यांश के तुल्य अर्थात् १७२८००० वर्षों का मन्वंतर का संध्यांश होता है और यह मान्यता है कि इसी मन्वंतर-संध्यांश में जल प्रलय आता है। वही जलप्रलय, जिसके कथानक हमारे साहित्य में विविध रूपों में वर्णित हैं और जो हमें मनु की नौका तथा मत्स्यावतार की संकल्पना से जोड़ता है।

चौदह मन्वंतरों का एक कल्प होता है जिसके प्रारम्भ में भी १७२८००० वर्षों का आदि-संध्यांश होता है। इस प्रकार एक कल्प अवधि में कुल एक करोड़ बीस लाख दिव्य वर्ष या चर सौ बत्तीस करोड़ सौर वर्ष होते हैं। यह अवधि एक हजार महायुगों की अवधि के बराबर है। ऐसे दो कल्पों या दो हजार महायुगों की अवधि एक ब्रह्म-अहोरात्र कहलाती है जिसमें एक कल्प ब्रह्म-दिन तथा एक कल्प ब्रह्म-रात्रि कही जाती है। ब्रह्म-अहोरात्र अवधि के पश्चात कल्पांत होता है और तब एक महा-प्रलय आता है जिससे सृष्टि का लय हो जाता है।

आर्यभट जैसे कतिपय अन्य गणितज्ञों ने चारों युगों के मान ४:३:२:१ के अनुपात में न मान कर प्रत्येक को समान रूप से विभाजित माना है तथा उनके अनुसार एक कल्प में चौदह मन्वंतर, प्रतेक मन्वंतर में ७२ चतुर्युग होते है अतः इस परिकल्पना के अनुसार गणना से एक कल्प में १००८ महायुग होते हैं।

तदद्वादश्ससहस्राणि चतुर्युगमुदाहृतम। सूर्याब्दसङ्ख्यया द्वित्रिसागरैरयुताहतै:॥

सन्ध्यासन्ध्यांशसहितं विज्ञेयं तच्चतुर्युगम। कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपादव्यवस्थया॥

युगस्य दशमो भागश्चतुस्त्रिद्वयेकसङ्गुण:। क्रमात्कृत युगादीनां षष्ठांश: सन्ध्ययो: स्वक:॥

युगानां सप्तति: सैका मन्वन्तरमिहोच्यते । कृताब्दसङ्ख्यास्तस्यान्ते सन्धि: प्रोक्तो जलप्लव:॥

ससन्धयस्ते मनव: कल्पे ज्ञेयाश्चतुर्दश। कृतप्रमाण: कल्पादौ सन्धि: पञ्चदश: स्मृताः॥

इत्थं युगसहस्रेण भूतसंहारकारक:। कल्पो ब्राम्हमह: प्रोक्तं शर्वरी तस्य तावती॥

(सूर्य सिद्धांत, मध्यमाधिकार, श्लोक १५ से २०)

जो भी हो, ये संकल्पनायें मनुपुत्रों द्वारा अनादि-अनन्त काल को अपनी मुठ्ठी में बाँधने का एक प्रयास भर हैं तथा इनमें कौन सी परिकल्पना सत्य है और कौन सी मिथ्या यह तो वही निर्धारित कर सकेगा जो कल्पांत के समय जीवित हो और अपने पूर्वजों की थातियों को सम्यक एवं सुरक्षित रूप से संजोता एवं ढोता रहे। किन्तु जहाँ तक स्वीकार्यता का प्रश्न है, गीता के अष्टम अध्याय में श्लोक १७ में ब्रह्म-अहोरात्र में सहस्र युग का दिन तथा सहस्र युग की रात्रि ही कही गयी है और गीता एक युगपुरुष की वाणी है अतः मेरी आस्था इसी मान्यता में है कि एक कल्प में १००० महायुग होते हैं। वैसे भी कुछ जानने की प्रक्रिया कुछ मानने से ही प्रारम्भ होती है।

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः । रात्रिं युगसहस्रान्तांतेऽहोरात्रविदो जनाः॥

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके॥

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥

(श्रीमद्भगवतगीता अध्याय आठ श्लोक १७ – १९)

ठीक है कि ये पारिभाषिक शब्दावलियाँ हमारे मनीषियों ने निर्धारित कर दीं किन्तु इनके निर्धारण से पूर्व भी समय का मापन तो होता ही रहा होगा! वास्तव में ये पारिभाषिक शब्द नव-सृजित नहीं थे, बल्कि ये परम्परा से चले आ रहे विभिन्न चलनों का एक क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान के रूप में संकलन मात्र था। भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न समुदायों, गोत्रों आदि में समय मापन की जो – जो पद्धतियाँ प्रचलित रही होंगी उनका समायोजन-समन्वयन कर के उन्हें शास्त्रों में बांधा गया होगा और एक सर्व-स्वीकृत पद्धति प्रचलित की गयी होगी। प्रश्न यह उठता है कि वे विधियाँ – पद्धतियाँ क्या रही होंगी? पलकें झपका-झपका कर, श्वांश गिन-गिन कर, दीर्घाक्षरों के उचारण कर – कर के तो समय मापा नहीं जा सकता। तो समय को मापा कैसे जाता रहा होगा?

मैत्रायणी संहिता का कथन है – सूर्यो योनिः कालस्य! सूर्य ही काल की योनि अर्थात काल-मापन का आधार है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक की अवधि को माप कर और फिर उस अवधि के विभाजन द्वारा छोटी एवं उस अवधि के गुणन द्वारा बड़ी पारिभाषिक संज्ञाओं को शब्द दिये गये और उन तत्-तत् संज्ञाओं हेतु काल-अवधि के मापण में सक्षम एवं सहयोगी घटनाओं से उनका तारतम्य मिला कर उनकी परिभाषायें निर्धारित की गयी होंगी क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विधि न तो संगत थी, न संभव थी और न तो व्यावहारिक ही थी। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। भूमि पर उर्ध्वाधर गाड़े गये एक निश्चित लम्बाई के सीधे दंड की सूर्य के उदय से ले कर उसके अस्त होने तक बनने वाली छाया की दिशा तथा लम्बाई ही पहले काल-मापक यंत्र का आधार बनी जिसकी स्मृतियाँ दण्ड नामक काल की एक इकाई के नाम से सुरक्षित हैं। विश्व की प्रत्येक धूप घड़ी का आधार यही सूर्य-रश्मियों के प्रभाव से बनी छाया ही है। फिर इस अवधि के आधार पर छोटी तथा बड़ी इकाइयों हेतु इस अवधि के विभाजन एवं गुणन हेतु एक घट में जल भर कर उस घट की तली में बनाये गये छिद्र द्वारा एक निश्चित अवधि में बह जाने जल की मात्रा के मापन से समय का मापन किया जाने लगा और इस पद्धति के स्मारक स्वरूप समय मापन की एक इकाई को घटी नाम दिया गया। शिवालयों में शिवलिंग के ऊपर टंगे जलपूरित घट उसी के प्रतीकात्मक अनुस्मारक हैं। जन साधारण को एक निश्चित कालावधि व्यतीत हो जाने पर सूचना देने हेतु घंटा बजाया जाने लगा और वह अवधि घंटा के नाम से ही प्रचलित हो गयी। बाद में बालुका-यंत्र अथवा रेत-घड़ी आदि का भी निर्माण हुआ किन्तु ये सभी मानव के द्वारा काल-मापन के प्रारम्भिक प्रयास थे जिनकी शुद्धता सदा संदिग्ध थी। धूप द्वारा समय मापन में स्थान भेद से अंतर आ जाता था, घट पूरित जल से बहते जल का मापन धैर्य तथा नैरन्तर्य की अपेक्षा रखता था, घंटा-नाद में भी प्रमाद या विवशता वश अवधि कुछ न्यूनाधिक हो ही जाती थी फिर भी कार्य उसी से लेना था जो उपलब्ध था। यह पद्धति कितनी श्रमसाध्य थी तथा कितनी सतर्कता की अपेक्षा रखती थी इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है और काल-मापन की विधियाँ कितनी प्राचीन हो सकती हैं और इनका साधन, संयोजन, अनुरक्षण, सम्पादन आदि कितना महत्वपूर्ण रहा होगा इसका एक अनुमान ऋग्वेद के दशम मण्डल के १०८ वे सूक्त से किया जा सकता है जो सरमा-पणि संवाद सूक्त के नाम से जाना जाता है।

इस सूक्त की भूमिका है कि पणियों ने देवताओं की ‘गो’ को चुरा कर एक ‘रसा’ नामक नदी के किनारे किसी कन्दरा में छिपा दिया था। इन्द्र ने सरमा नाम की एक गुप्तचर दूती को अन्वेषण करने को भेजा। सरमा उस ‘गो’ का पता लगा कर इन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं ही उनसे उस ‘गो’ को लौटाने हेतु संवाद करने लगी तो पणियों ने सरमा को भी बन्दी बना लिया। बाद में इन्द्र ने उस गो तथा सरमा दोनों को मुक्त कराया।

वेदों के सूक्तों के अनेक अर्थ हैं और उनमें से कौन सा अर्थ अंतिम रूप से ग्राह्य है या स्वीकार्य है यह निश्चित करना असंभव है। अतः यहाँ प्रश्न यह नहीं कि सरमा-पणि संवाद सूक्त का जो भाव अब तक कहा-बताया जाता रहा है उससे अलग हट कर क्यों सोचा जाये? मानना या न मानना अपने स्थान पर, किन्तु सोचने में क्या जाता है?

‘गो’ एक बहुविकल्पीय शब्द है। इसका अर्थ गाय भी होता है, इन्द्रियाँ भी, भूमि भी, वाणी भी, और ‘गो’ का एक अर्थ रश्मि भी होता है। रश्मि अर्थात किरण। मेरा मानना है कि पणियों ने कोई गाय नहीं चुराई होगी। और यदि वे गाय चुराते भी तो उसे किसी कन्दरा में नहीं रखते। एक या कुछ गायों की चोरी भी इन्द्र जैसे राजा के लिये इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा कि उनकी खोज के लिये गुप्तचर नियोजित किये जाँय। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह ‘गो’ दिन में सूर्य तथा रात्रि में किसी अन्य नक्षत्र की रश्मि के माध्यम से काल-मापन का कोई यंत्र या विधि रही हो जिसे पणियों ने चुरा लिया हो? यदि ऐसा मान लें तो निश्चित ही वह एक महत्वपूर्ण वस्तु थी और उसकी पुनर्प्राप्ति आवश्यक एवं अनिवार्य थी, इतनी महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य कि उसके लिये कोई राजा गुप्तचर भी नियोजित करे, आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः पाने को युद्ध भी करे और ऋग्वेद जैसे महनीय ग्रन्थ में उस घटना का वर्णन भी हो। है तो यह अटकलबाजी ही, किन्तु सोचने में क्या जाता है?

जाने क्यों बहुधा मुझे यह प्रतीति होती रहती है कि प्रत्येक अव्यक्त के भीतर स्वयं को व्यक्त करने की एक अकुलाहट बसा करती है, हर गोपन स्वयं को अगोपन करने को उत्सुक रहता है, हर रहस्य स्वयं ही खुलने को छटपटाता रहता है। नहीं कहा जा सकता कि अक्षांशों एवं देशान्तरों की कल्पना की जा चुकी थी या इस विचार के उगने पर की गयी, भचक्र को राशियों तथा नक्षत्रों में बाँटा जा चुका था या बाँटा जा रहा था या यह सब कुछ साथ-साथ चल रहा था। संभवतः अनादि-अनन्त अव्यक्त काल स्वयं को मनुपुत्रों के समक्ष व्यक्त करने को उत्सुक हो उठा था, भले ही पूरा न सही, कुछ थोड़ा सा ही सही! और उसी काल ने प्रेरणा दी कि मनीषियों ने अनुभवों एवं प्रेक्षणों से यह जाना कि काल मापन हेतु सर्वश्रेष्ठ यंत्र तो स्वयं यह पृथ्वी ही है।

किसी नक्षत्र के एक बार के उदय से ले कर पुनः दूसरे बार उदित होने तक की अवधि में जिसे अहोरात्र कहा गया, यह पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरे एक चक्कर लगा लेती है अतः यह उस अवधि में अपनी धुरी पर पूरे ३६० अंश घूम चुकी होती है। और पृथ्वी का गोला उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली केन्द्रीय रेखा के चतुर्दिक ३६० कल्पित उर्ध्वाधर रेखाओं में विभाजित है जिसे रेखांश या देशान्तर रेखायें कहते हैं। इनमें से कोई भी एक देशान्तर रेखा पृथ्वी के घूर्णन के साथ अंतरिक्ष के सताईस नक्षत्रों तथा बारहों राशियों के सीध से हो कर निकल चुकी होती है। कौन सी देशान्तर रेखा? इसका प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक देशान्तर रेखा के साथ होता ही होता है। तो कोई भी एक निश्चित देशान्तर रेखा एक अहोरात्र की अवधि में सताईस नक्षत्रों के संधिस्थल की सीध से हो कर भी निकलेगी और बारहो राशियों के संधिस्थल की सीध से हो कर भी। त्रिविमीय अंतरिक्ष में पृथ्वी के अपने केंद्र पर घूर्णन के इस ३६० अंशों का सताईस नाक्षत्रिक संधिस्थलों के आधार पर विभाजन प्रारम्भिक रूप से जटिल था तथा अवधि के विभाजन को पूर्णांश भी नहीं रहने दे रहा था किन्तु राशियों के आधार पर यह विभाजन सरल भी था, पूर्णांश में भी था। अतः इस घूर्णन अवधि को राशिमान के आधार पर तीस-तीस अंशों के बारह विभाजनों में व्यक्त किया गया किन्तु यह अवधि शुद्ध होने पर भी स्थूल थी। तो राशियों के इस तीस अंशों को भी पंद्रह अंशों के दो भाग में विभाजित किया गया और इसका नाम दिया गया होरा। होरा क्यों? क्योंकि यह अहोरात्र का एक ऐसा विभाजन था जो अहोरात्र के आदि और अन्त के बीच का कोई एक छोटा सा भाग था। कौन सा भाग? कोई भी! जिस अवधि में अपने अक्ष पर घूर्णन करती पृथ्वी का कोई भी रेखांश अपने प्रारम्भिक स्थिति से पंद्रह अंशों तक घूम जाय, अहोरात्र का वह कोई भी भाग। अतः अहोरात्र के आदि का ‘अ’ नहीं, अहोरात्र के अन्त का ‘त्र’ नहीं, मात्र मध्य का भाग ‘होरा’! परिभाषा दी गयी कि ‘राश्यार्धम् भवेत् होरा’! अर्थात् एक राशि के तुल्य अंशों अर्थात तीस अंश के आधे भाग तुल्य अंश मान के घूर्णन में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय एक होरा होगा! इस प्रकार एक अहोरात्र की अवधि शुद्धता के साथ चौबीस समान भागों में विभाजित हो गयी जिसके प्रत्येक भाग को एक होरा नाम दिया गया। यही होरा पाश्चात्यों द्वारा हावर या फिर आवर कह कर पुकारा जाने लगा किन्तु है वह अपने मूल में यह होरा ही, अतः आज का हावर या एक घंटा वह अवधि है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर पंद्रह अंश घूम जाती है। देशान्तरों के आधार पर समय मापन का यह विचार क्रांतिकारी सिद्ध हुआ क्योंकि समय का शुद्धता के साथ वास्तविक मापन इन देशान्तरों के आधार पर ही संभव हुआ।

भारतीय गणना हेतु विभिन्न प्रणालियों का सदा से उपयोग करते रहे हैं जिसमें अष्टक प्रणाली, दाशमिक प्रणाली, द्वादश-संख्यक प्रणाली, षष्ठ्यंश प्रणाली आदि मुख्य रहे हैं। सूक्ष्मता की दृष्टि से अहोरात्र का अगला विभाजन अष्ट-प्रहर के रूप में हुआ। एक अहोरात्र में आठ प्रहर की संकल्पना की गयी तथा अहोरात्र को आठ भागों में बाँटा गया। इस विभाजन से ३६० अंश के पैंतालिस – पैतालीस अंश के आठ विभाजन के अनुसार पृथ्वी के अपने अक्ष पर ४५ अंश घूम जाने की अवधि ही एक प्रहर हुई और होरा के पंद्रह अंशों के मानक के आधार पर एक प्रहर तीन होरा का हुआ।

द्रव्यमान, आयतन या लम्बाई के माप के आधार पर काल-निर्णय की पद्धतियाँ अब अनुपयोगी, अव्यावहारिक तथा असंगत सिद्ध होने लगी थीं तथा समय का मापन कोणीय मापन के रूप में सहज, व्यावहारिक तथा उपयोगी प्रतीत होने लगा था और कोणों का मान भारतीयों की आदर्श दाशमिक प्रणाली में संभव नहीं था। कोणों की माप तो षष्ठ्यंश प्रणाली में ही संभव थी। यही कारण है कि समय तथा कोण के मापन इकाइयों में बहुत साम्य है।

षष्ठ्यंश प्रणाली की गिरह साठ की संख्या पर बंधती है। होरा तथा प्रहर के रूप में विभाजन शुद्ध तो था, किन्तु अब भी एक प्रहर की अवधि हो या एक होरा की अवधि, दोनों समय का स्थूल मान ही थे। अतः सूक्ष्मता की ओर अग्रसर होते हुए एक अहोरात्र की अवधि को साठ भागों में विभाजित किया गया जिसके प्रत्येक भाग को एक घटी या एक नाड़ी या एक दण्ड कहा गया। इस विभाजन में कोई बाधा भी नहीं थी। ३६० अंशों के साठ विभाजन में प्रत्येक भाग ६ अंश का हुआ अतः एक घटी वह अवधि हुई जिस अवधि में पृथ्वी अपनी धुरी पर छः अंश घूम जाय। इस प्रकार एक होरा के पंद्रह अंशों तथा एक घटी के छह अंशों के सम्बंध से एक होरा में ढाई घटी सिद्ध हुआ और एक अहोरात्र में चौबीस होरा या साठ घटियाँ। यही ‘घटी’ अपने द्विगुणित रूप में एक ‘मुहूर्त’ कहलायी और दो घटी का एक मुहूर्त हुआ।

विभाजन की यह पद्धति इतनी सहज और सुगम थी कि इसके आगे विभाजनों की एक शृंखला ही प्रारम्भ हो गयी और एक घटी के साठ भाग कर के प्रत्येक को एक ‘पल’ तथा प्रत्येक पल के साठ भाग कर के उस एक भाग को विपल नाम दिया गया। चार ‘पल’ की अवधि को एक ‘लघु’ कहा गया जो घटी का पन्द्रहवां भाग था। इस प्रकार एक घटी में १५ लघु या साठ पल या ३६०० विपल तथा एक होरा में १५० पल तथा ९००० विपल हो गये तथा भारतीयों की दाशमिक प्रणाली भी सीधे-सीधे नहीं तो पिछले द्वार से ही सही, इस काल-गणना प्रक्रिया में सम्मिलित हो ही गयी। इस चार पलों के तुल्य लघु को ४ × ६० = २४० विपलों को पुनः सोलह-सोलह विपल के पंद्रह भागों में विभाजित किया गया तथा एक भाग को एक काष्ठा कहा गया। अतः एक काष्ठा एक लघु का पन्द्रहवां भाग या १६ विपल के बराबर हुआ अर्थात् १५ काष्ठा की एक लघु और ९० काष्ठा की एक घटी सिद्ध हुई। एक काष्ठा का पंचमांश क्षण, क्षण का तृतीयांश या काष्ठा का पन्द्रहवां भाग निमेष या निमिष तथा निमेष का अर्धांश एक ‘लव’ कहा गया। लव का तृतीयांश वेध, वेध का शतांश त्रुटि, त्रुटि का तृतीयांश १ तॄसरेणु तथा १ तॄसरेणु का छठवां भाग १ ब्रह्माण्डीय कहा गया जो मात्र सैद्धान्तिक इकाइयाँ हुईं।

काल मापन की सूक्ष्मता के प्रतिकूल, उसकी विराटता की ओर उन्मुख मानव ने पृथ्वी को छोड़ सूर्य की ओर निहारा किन्तु अंततः सूर्य की गति भी पृथ्वी की सूर्य के चतुदिक भ्रमण के कारण प्रतीत होने वाली आभासी गति ही तो है? और बिना अंशात्मक गणना का अवलम्ब लिये सूर्य की गति को भी मापना संभव नहीं था। सूर्य की परिक्रमा करती पृथ्वी भचक्र में जिस पथ पर पूर्व की ओर जिस कोणीय गति से आगे बढ़ती है सापेक्ष रूप से सूर्य उसी कोणीय गति से हमें पश्चिम की ओर बढ़ता दिखाई देता है। इस प्रकार क्रांतिवृत्त के सापेक्ष सूर्य जिस अवधि में एक राशि तुल्य अंशों अर्थात ३० अंश तक चला प्रतीत होता है उस अवधि को एक सौर मास कहा गया और इसके एक-एक अंश के तीस विभाजन कर एक अंश को तय करने में लगी अवधि ही एक सौर दिन मानी गयी। पंद्रह दिनों की अवधि पक्ष, छः सौर मास का एक अयन तथा बारह सौर मासों का एक सौर वर्ष माना गया। फिर आगे युगसंघ, चतुर्युग, महायुग, मन्वन्तर और कल्पों की परिकल्पनायें आकार लेती गयीं और अब अनादि-अनन्त-अव्यक्त-रहस्यमय काल वास्तव में मनुपुत्रों की मुठ्ठी में समा चुका था। किन्तु क्या सचमुच? अस्तु! देखेंगे!

ज्योतिषीय तथा खगोलीय गणनाओं में समय की ये सूक्ष्म एवं विराट इकाइयाँ सार्थक और सहायक थीं किन्तु सामान्य जनता तो प्रहर, मुहूर्त, होरा, घटी और पल तक ही केन्द्रित रही क्योंकि उसका कार्य इतने से चल जाता था। होरा के साथ घटी का परस्पर सम्बंध भी पूर्णांकों में नहीं था क्योंकि एक होरा में ढाई घटी होती है अतः जनसामान्य को इस गणना में असुविधा भी होती थी अतः प्रहर, मुहूर्त तथा होरा तो प्रचलन में रहे किन्तु घटी, पल, विपल और इससे छोटी इकाइयाँ मात्र गणकों, ज्योतिषियों एवं खगोलशास्त्रियों के ही उपयोग में आती रहीं। तब जन सामान्य हेतु एक होरा की अवधि को अर्थात् पृथ्वी के अपने अक्ष पर पंद्रह अंश के घूर्णन की अवधि को साठ भागों में विभाजित किया गया तथा उस साठवें भाग को भी पुनः साठ भागों में विभाजित किया गया।

अंशात्मक गणना प्रणाली में एक अंश के साठवें भाग को कला तथा कला के साठवें भाग को विकला कहते हैं अतः एक होरा के पंद्रह अंश का साठवां भाग १५ कला के बराबर हुआ तथा इसका साठवां भाग पंद्रह विकला के बराबर हुआ किन्तु यह साठ-साठ का अंशों के विभाजन की जो पद्धति सामान्य जनों में प्रचलित थी उसके आधार पर लोग उस विभाजन को कला और विकला ही कहने लगे और पाश्चात्य-जन कोणीय मापन में अंश को डिग्री, कला को मिनट तथा विकला को सेकेण्ड कहते हैं अतः होरा हावर, कला मिनट तथा विकला सेकेण्ड हो गयी किन्तु वास्तव में एक सेकेण्ड वह अवधि है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर १५ विकला घूम जाती है जो एक अंश का २४० वां भाग है तथा एक मिनट वह अवधि है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर १५ कला घूम जाती है जो एक अंश का चतुर्थांश है। इस प्रकार एक होरा या एक घंटे में ढाई घटी, एक मिनट में ढाई पल तथा एक सेकेण्ड में ढाई विपल होते हैं। इस गणना से यह भी स्पष्ट है कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक अंश घूमने में चार मिनट लगते हैं और यही कारण है कि शुद्ध समय के लिये एक देशान्तर पूर्व की ओर जाने पर घड़ियों का समय चार मिनट बढ़ा दिया जाता है और एक देशान्तर पश्चिम जाने पर घड़ियों का समय चार मिनट घटा दिया जाता है। यही कारण है कि भिन्न – भिन्न देशों में एक ही समय पर घड़ियों का समय भिन्न होता है और दो देशों के समय का अंतर उनके देशांतर स्थिति के अंतर पर निर्भर करता है।

अब हम जानते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन में लगी अवधि २३ घंटा ५६ मिनट ४ सेकेण्ड है अर्थात यह अवधि पूरे चौबीस घंटे या चौबीस होरा की नहीं है। किन्तु यह कलनात्मक विवशता है कि शेष ३ मिनट ५६ सेकेण्ड या ९ पल ५० विपल को हम दैनिक रूप से अपनी मापन-प्रणाली में समायोजित नहीं कर सकते। इस थोड़े से छूट रहे समय का समायोजन करने हेतु अन्य कई कलनात्मक विधियाँ उपयोग में लायी जाती हैं, इसे अधिकांशतः समायोजित किया भी जाता है किन्तु वर्षो में नहीं तो शताब्दियों में, शताब्दियों में नहीं तो सहस्राब्दियों में हमारी गणना और काल की गति में अंतर आता ही रहता है। मनुष्य उस अंतर को पुनः-पुनः समायोजित करता रहता है और काल का देवता महाकाल अपनी गति से पुनः-पुनः अंतर डालता ही रहता है तथा अंततः हमें अपनी सारी परिभाषायें एक छोटी सी ही सही किन्तु त्रुटि के साथ ही स्वीकार करनी पड़ती हैं और यही है काल का वह रहस्य जो बहुत कुछ पकड़ में आने के बाद भी थोड़ा सा हमारी पकड़ से बाहर रह ही जाता है।

क्या आपको नहीं लगता कि काल मापन की एक महत्वपूर्ण इकाई छूट सी रही है? नहीं! छूट नहीं रही, अब तक उसे जान-बूझ कर छोड़े रहा गया है। और वह इकाई है सप्ताह। रविवार से शनिवार तक सात दिनों का सप्ताह। सात सौर दिवसों का एक समुच्चय जिसके बिना काल-मापन की हर परिभाषा अधूरी है। सूर्यसिद्धान्त भूगोलाध्याय श्लोक ७८ के अनुसार

मन्दादधःक्रमेण स्युश्च्तुर्था दिवसाधिपाः। वर्षाधिपतयस्तद्वत्तृतीयाश्च प्रकीर्तिता॥

अर्थात् शनि से प्रारम्भ करके नीचे की ओर चलते हुये प्रत्येक चौथा ग्रह क्रमशः वाराधिपति (वार का स्वामी) तथा तीसरा ग्रह वर्षाधिपति (वर्ष का स्वामी) होता है। और यह क्रम शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र, बुध तथा चन्द्र (सोम) है।

चौथा ग्रह ही क्यों? इसकी एक सामान्य व्याख्या है जो लगभग ग्राह्य है। इस व्याख्या के अनुसार एक अहोरात्र में चौबीस होरा होते हैं और सृष्टि का प्रारम्भ रविवार को हुआ था तो एक वार के चौबीसों होराओं के स्वामित्व रवि से प्रारम्भ करते हुए क्रमशः रवि, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल के क्रम में सौंप दिये गये और यह क्रम लगातार चलता रहा। इस क्रम में एक अहोरात्र के चौबीस होरा व्यतीत होने पर अगले अहोरात्र का प्रथम होरा इस क्रम में पचीसवां होरा होता है जिसका स्वामी चन्द्र है जो इस सूची में रवि के बाद चौथे क्रम पर आता है। फिर चन्द्र को प्रथम माने तो पुनः अगले पचीसवें होरा का स्वामी मंगल होता है जो सूची में चन्द्र से प्रारम्भ करके चौथा है। इसी प्रकार क्रमशः पचीसवें होरा के स्वामी सूची के चौथे ग्रह ही क्रम से आते जाते हैं जिनका क्रम मंगल के बाद बुध, गुरु, शुक्र, शनि होता है। किसी भी वार के प्रथम होरा का जो स्वामी होता है वही वाराधिपति होता है और उसी के नाम के आधार पर उस वार का नामकरण हुआ है। यह व्याख्या उचित है परन्तु सम्पूर्ण नहीं है।

और रवि, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल का यह क्रम ही क्यों? तो “शनि से प्रारम्भ करके क्रमशः नीचे की ओर चलते हुए – मन्दादधःक्रमेण” इस कथन की सबने एक ही व्याख्या की है कि पृथ्वी से ग्रहों की दूरी के आधार पर ग्रहों का यह क्रम निश्चित किया गया है और शनि पृथ्वी से सबसे अधिक दूर है तथा उससे कम दूर गुरु, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध और सबसे निकट चंद्रमा। विद्वान इस कथन का यही अर्थ बताते हैं। अब शनि, गुरु, मंगल, सूर्य तथा चन्द्रमा के लिये पृथ्वी से दूरी का यह क्रम तो सही है किन्तु पृथ्वी से बुध तथा शुक्र की दूरियों के क्रम में व्यतिक्रम है। शुक्र पृथ्वी के अधिक निकट है तथा बुध अपेक्षाकृत दूर है। तो हमारे मूर्धन्य मनीषियों ने ऐसा व्यतिक्रम कैसे स्वीकार कर लिया होगा? इस प्रश्न के उत्तर में अपनी अज्ञानता का आरोप उन मनीषियों पर ही कर दिया जाता है कि हमारे प्राच्य ज्योतिषी एवं खगोलज्ञ शुक्र की कक्षा को बुध की कक्षा से ऊपर मानते थे अतः उनके अनुसार शुक्र पृथ्वी से अधिक दूर तथा बुध अपेक्षाकृत निकट माना जाता था। मनीषियों पर यह दोषारोपण करके वे अपने अज्ञान को तो छिपा लेते हैं किन्तु इस व्याख्या से उन महान व्यक्तित्वों के ज्ञान-गरिमा का कितना अनादर तथा उनका कितना अपमान होता है इस सम्बन्ध में वे विचार तक नहीं करते।

यह व्याख्या कहाँ से चली यह बता सकना असंभव है किन्तु शोध के नाम पर मात्र पुराने पुस्तकों में प्राप्त व्याख्याओं को चलाते चले आने के कारण इस सिद्धांत की मात्र यही व्याख्या सभी दुहराते हैं। किन्तु जिन मनीषियों ने सुदूर अंतरिक्ष में क्रांतिवृत्त की अवधारणा स्थापित की, नक्षत्रों तथा राशियों की परास निर्धारित कर दी, सम्पूर्ण अंतरिक्ष तथा पृथ्वी को क्षैतिज तथा उर्ध्वाधर रेखाओं में बाँट दिया, ग्रहों के परिक्रमा पथ तथा परिक्रमा की अवधि की गणना कर के रख दी, अंतरिक्ष में सौरमंडल के ग्रहों की सूर्य से दूरी तथा ग्रहों तथा उपग्रहों की सापेक्ष स्थिति की तालिका बना दी, जन्मांग चक्र के बारह खानों में पूरे अंतरिक्ष का मानचित्र लिख देने की विधि निकाल ली, ग्रहों के भगण तथा अहर्गण की गणना कर दी, राहु तथा केतु जैसे दो काल्पनिक बिन्दुओं की गति तथा स्थिति की तालिकायें बना दीं, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की यथार्थ और सटीक भविष्यवाणी करते रहे, ग्रहों का व्यास और परिधि धरा पर बैठे-बैठे नाप लिया, वे इस मिथ्या परिकल्पना के स्थापक थे कि शुक्र की कक्षा बुध की कक्षा से ऊपर है? क्या यह स्वीकार करने योग्य है?

और एक अहोरात्र के चौबीस होराओं को ही यह स्वामित्व क्यों दिया गया? अहोरात्र की परिभाषा मात्र चौबीस होराओं से तो है नहीं? एक अहोरात्र में साठ घटियाँ भी होती है, एक अहोरात्र में बारह मुहूर्त भी होते हैं, एक अहोरात्र में आठ प्रहर भी होते हैं, तो इन्हें किन्हीं ग्रहों का स्वामित्व क्यों नहीं दिया गया जबकि ये सभी होरा से अधिक सूक्ष्म विभाजन हैं?

वास्तव में ये दोनों व्याख्यायें पूर्णतः अशुद्ध हैं और न स्वीकारने योग्य हैं। किन्तु यह कह देने भर से बात नहीं बननी! वह व्याख्या खोजनी होगी जो ऋषियों की वाणी को सही अर्थों में व्याख्यायित कर सके। अब इसे मेरा शोध समझा जाय, या अपने पूर्वजों के अपमान को न सह सकने की उद्विग्नता, इस सिद्धांत की मेरी अपनी व्याख्या है।

रवि, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल के इस क्रम में कोई दोष नहीं है किन्तु यह क्रम इन आकाशीय पिण्डों के पृथ्वी से दूरी के आधार पर नहीं बल्कि इन पिण्डों की उस परिक्रमा अवधि के आधार पर है जो ये पिण्ड अपने आकर्षण-केंद्र की करते हैं। ग्रहों का आकर्षण केंद्र है सूर्य तथा चंद्रमा का अक्स्र्शन केंद्र है पृथ्वी। अधोलिखित तालिका में इन ग्रहों सहित चन्द्रमा द्वारा अपने आकर्षण केंद्र की लगभग परिक्रमा-अवधि आरोही क्रम में दर्शित है –

| पिण्ड का नाम | परिक्रमा की लगभग अवधि |

| चन्द्र द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा | २७ दिन ८ घंटे |

| बुध द्वारा सूर्य की परिक्रमा | ८८ दिन |

| शुक्र द्वारा सूर्य की परिक्रमा | २५५ दिन |

| पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा | ३६५ दिन |

| मंगल द्वारा सूर्य की परिक्रमा | ६८७ दिन |

| गुरु द्वारा सूर्य की परिक्रमा | ११ वर्ष ३०० दिन |

| शनि द्वारा सूर्य की परिक्रमा | २९ वर्ष १७० दिन |

विशेष यह है कि सूर्य स्थिर है तथा सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है किन्तु पृथ्वी जिस अवधि में सूर्य की एक परिक्रमा करती है उसी अवधि में सूर्य पृथ्वी की आभासी परिक्रमा करता अनुभव होता है अतः सूर्य की परिक्रमा अवधि वास्तव में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में ली गयी अवधि ही है। अतः पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को प्रतिस्थापित कर दें तो परिक्रमा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में सूची चन्द्र, बुध शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु और शनि के रूप में हुआ तथा अवरोही क्रम शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध तथा चन्द्र हुआ। ज्योतिष में सूर्य ग्रहराज है अतः क्रम उसी से प्रारम्भ होना चाहिये इस कारण सूर्य से प्रारम्भ हो कर एक चक्रीय क्रम निर्मित हुआ जो क्रमशः सूर्य, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, गुरु और मंगल हुआ और ऋषियों ने यही क्रम बताया था। ऋषियों की शैली सूत्रात्मक रही है क्योंकि उन्हें बहुत कुछ बताना था। यदि वे व्याख्याओं में उलझते तो बहुत कुछ अनकहा रह जाता। यह हमारा दायित्व है कि उन सूत्रात्मक कथनों को उनके मूल अर्थों में ग्रहण करें, न कि अपने अज्ञान को उन ऋषियों पर आरोपित करने की कुचेष्टा करें।

और ग्रहों को अहोरात्र की होराओं का स्वामित्व नहीं सौंपा गया था। कालनिर्धारण हेतु सबसे सटीक काल-यंत्र हमारी पृथ्वी ही है यह ऊपर स्पष्ट हो चुका है। ग्रहों को यह स्वामित्व तो पृथ्वी पर खींची गई उन्ही उर्ध्वाधर रेखाओं का सौंपा गया था जिसे रेखांश या देशान्तर रेखायें कहते हैं और जो ब्रह्माण्डीय, तॄसरेणु, लव, निमेष तथा काष्ठा आदि से लेकर अहोरात्र तक की संज्ञाओं का पारिभाषिक आधार हुआ। सूर्य, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, गुरु और मंगल के क्रम में ३६० देशान्तर रेखाओं के अंतर पारिभाषिक रूप से नामित कर दिये गये। प्रारम्भ कहाँ से? तो कहीं से भी! कह लीजिये कि शून्य देशान्तर पर कल्पित प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं से ९० अंश पूर्व की देशान्तर रेखा से। अंततः विश्व का समय उसी प्रधान मध्याह्न रेखा से ही तो निर्धारित होता है। तो मध्याह्न रेखा से ९० अंश पूर्व की देशान्तर रेखा ही वहाँ के लिये पूर्वी क्षितिज हुई। रेखांशों के इस नामकरण की एक यत्नतः स्वनिर्मित तालिका प्रस्तुत है –

| दिनों के नामकरण हेतु पंद्रह अंश के क्रमिक आवर्त पर प्रति अंश देशांतर के स्वामी ग्रहों की तालिका* | ||||||||||||||||

| अंश | ०-१ | १-२ | २-३ | ३-४ | ४-५ | ५-६ | ६-७ | ७-८ | ८-९ | ९-१० | १०-११ | ११-१२ | १२-१३ | १३-१४ | १४-१५ | अंश |

| ०-१५ | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | २१०-२२५ |

| १५-३० | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | २२५-२४० |

| ३०-४५ | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | २४०२५५ |

| ४५-६० | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | २५५-२७० |

| ६०-७५ | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | २७०-२८५ |

| ७५-९० | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | २८५-३०० |

| ९०-१०५ | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | ३००-३१५ |

| १०५-१२० | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | ३१५-३३० |

| १२०-१३५ | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | ३३०-३४५ |

| १३५-१५० | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | ३४५-३६० |

| १५०-१६५ | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | |

| १६५-१८० | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | |

| १८०-१९५ | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | |

| १९५-२१० | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | सूर्य | शुक्र | बुध | चन्द्र | शनि | गुरु | मंगल | |

| * तालिका का प्रयोग एक अहोरात्र की अवधि के किसी पूर्ण विभाजन द्वारा प्राप्त किसी भी आवर्ती समय-अवधि हेतु किया जा सकता है। कलनात्मक परिणाम प्रत्येक स्थिति में समान प्राप्त होगा। | ||||||||||||||||

तालिका का प्रयोग अत्यंत सरल है किन्तु इस तालिका के प्रयोग की विधि समझना आवश्यक है। तालिका में बायें से दायें क्रमिक रूप से आकाशीय पिण्डों के नाम उसी क्रम में लिखे हैं जो उन पिण्डों के परिक्रमण काल के आधार पर अवरोही क्रम में प्राप्त हुये तथा जिनका चक्रीय क्रम सूर्य, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, गुरु, मंगल निर्धारित हुआ। अब उदाहरण के रूप में पहले होरा के आधार पर दिनों का नामकरण ही लेते हैं। एक होरा की अवधि में पृथ्वी अपने अक्ष पर १५ अंश घूमती है तो इस तालिका में हर अगला सोलहवां अंश का कोष्ठक अगली होरा के स्वामी को व्यक्त करेगा। इसे अलग लिखते जाँय तो हमें एक सूची प्राप्त होगी जिसका क्रम वही ज्ञात क्रम है – सूर्य, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, गुरु, मंगल! अब इस क्रम में रवि से प्रारम्भ कर के चक्रीय क्रम में चौबीस होरा छोड़ कर पचीसवीं होरा का स्वामी पिण्ड देखें तो वह चन्द्र मिला। अतः अगले दिन का नाम चन्द्रवार या सोमवार हुआ। अब चन्द्र से प्रारम्भ करके देखे तो अगला पचीसवां पिण्ड मंगल मिलेगा अतः अगला दिन मंगलवार होगा और इस प्रकार सातो दिन के वार निर्धारित हो जाने पर शनिवार के पश्चात पुनः रविवार से चक्र प्रारम्भ हो जायेगा।

किन्तु यह तालिका मात्र होरा पर ही नहीं, अहोरात्र के हर विभाजन पर एक ही परिणाम देगी। उदाहरण में घटी को लें तो एक अहोरात्र में साठ घटियाँ होती हैं और एक घटी की अवधि में पृथ्वी अपने अक्ष पर ६ अंश घूम जाती है। प्रथम अंश का स्वामी तो सूर्य ही हुआ किन्तु एक घटी के पश्चात की घटी के लिये तालिका के सातवें अंश का कोष्ठक देखना होगा। सुविधा हेतु तालिका में हर सातवें कोष्ठक की प्रविष्टि को लाल रंग से प्रदर्शित कर दिया गया है। इन क्रमिक प्रविष्टियों को कहीं अलग लिख लें तो सूची सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, चन्द्र, बुध तथा शुक्र की प्राप्त होगी। अब एक अहोरात्र में साठ घटियाँ हैं तो अगले दिन की प्रथम घटी के स्वामी का नाम इस सूची में चक्रीय क्रम से इकसठवें क्रम पर प्राप्त होगा और वह चन्द्र ही है। फिर चन्द्र से गिनना प्रारम्भ करें तो अगला इकसठवां नाम मंगल, मंगल से इकसठवां बुध इसी क्रम में प्राप्त होगा जिस क्रम में दिनों के नाम हैं।

एक उदाहरण और लेते है। एक अहोरात्र में आठ प्रहर होते हैं और एक प्रहर में तीन होरा। अर्थात एक प्रहर अवधि में पृथ्वी अपने अक्ष पर ४५ अंश घूम जायेगी। प्रतम अंश का स्वामी पुनः सूर्य है किन्तु अबी पैंतालिस अंश के बाद की अर्थात छियालीसवें अंश की प्रविष्टि तालिका से देखें तो वह चन्द्र हुआ, चन्द्र से छियालीसवां मंगल, फिर उससे छियालीसवां बुध और जो सूची बनेगी वह सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध गुरु, शुक्र, शनि की होगी और एक अहोरात्र में आठ प्रहर होते हैं त अगले दिन के प्रथम प्रहर का स्वामी इस सूची में नवें क्रम पर मिलेगा और दिनों का क्रम वही होगा जो होता है।

इस तालिका का एक परीक्षण एक कल्पित विभाजन के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। माना कि एक अहोरात्र को मात्र चार समान भागों में बाँटा गया। उनके कल्पित नाम भी रख लें – माना पूर्व-दिनार्ध, पश्च-दिनार्ध, पूर्व-रात्यार्ध और पश्च-रात्यार्ध! तो इस विभाजन के प्रत्येक खण्ड की अवधि होगी ६ होरा, या दो प्रहर, तीन मुहूर्त। इस अवधि में पृथ्वी अपनी धुरी पर ९० अंश घूम जायेगी। इस लिये तालिका में प्रत्येक एक्यानबेवीं प्रविष्टि द्वारा सूची बनेगी जो सूर्य, मंगल, गुरु, शनि चन्द्र, बुध तथा शुक्र होगी और चूंकि अहोरात्र का विभाजन चार भाग का है तो सूची से क्रमिक रूप से पांचवां नाम अगले दिन का वारधिपति होगा जो पुनः वही सूर्य, चन्द्र मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि हैं।

इतने उदाहरण पर्याप्त हैं कि यह तालिका एक अक्षांश तुल्य दस पल के इकाई विभाजन से ले कर यदि हम एक अहोरात्र को मात्र दो भागों दिन और रात में ही क्यों न बाँट दें, उस इकाई विभाजन की अवधि तथा उसमें पृथ्वी को अपने अक्ष पर कितने देशान्तर घूम जाती है इस आधार पर तालिका से एक सूची बनायें और उस आधार पर दिनों का नामकरण ज्ञात करने का प्रयास करें तो प्रत्येक दशा में दिनों के नाम का क्रम वही होगा जो निर्धारित है। और यह रहस्य जान लेने के पश्चात यह असंदिग्ध रूप से सिद्ध हो जाता है कि दिनों के नामकरण की भारतीय विधि कितनी सटीक और कितनी वैज्ञानिक है। ऋषियों ने संकेत रूप में एक सूत्र दिया था जिसके समझने का और विश्व को समझाने का दायित्व हमारा था जिसमें हम न केवल असफल रहे, बल्कि उन ऋषियों के वचनों में ही त्रुटि निकालते रहे।

मन के भीतर का महिषासुर सो गया, किन्तु रुद्र का वृषभ जाग गया। अब वह उत्पात करेगा। इनके उत्पातों से बचने का उपाय है कि इसे कुछ कोमल रज्जुओं से बाँध दिया जाय। कोमल रज्जुओं का बंधन हर उत्पाती को संयमित कर देता है, किन्तु उन रज्जुओं को कोमल हेने के साथ दृढ़ भी होना चाहिये। कुछ वैसी, जैसी पुरुरवा के दुर्धर्ष तेज को उर्वशी बाँधे हो। उर्वशी! नहीं! अथर्ववेद! दुर्धर्ष तेज की कोमल प्रस्तुति! स्मरण आ रहा है अथर्ववेद के उन्नीसवें काण्ड का सूक्त ५१। काल-सूक्त! कोमल रश्मियों से आबद्ध दुर्धर्ष काल की अभ्यर्थना! कितु मन उस सूक्त के वैदिक भाषा में नहीं रम पा रहा। तो क्या करें? क्यों न उस सूक्त को दिनकर रचित उर्वशी की भाषा और छन्द में बाँधा जाय? काल की परिचर्चा का उपसंहार और किसी भांति किया भी कैसे जाय?

धावमान है काल-अश्व यह, सप्त-रश्मि बंधन में…

नेत्र सहस्रों इसके, है यह अजर भूरिरेता भी,

सभी लोक-लोकांतर हैं रथ-चक्र उसी के रथ के

जिस पर एक विपश्चित् ही बस आरोहण करता है।

सप्त-चक्र युत स्यन्दन को खींचते वाजि,

के रथ की सात नाभियाँ और

धुरी भी जिसकी अक्षय-अमृत है,

वही चराचर को रचता और स्वयं निगल जाता है –

प्रथम देव है वही! जगत में जिसे काल कहते हैं।

पूर्ण कुम्भ सम, वही व्याप्त है इस सम्पूर्ण भुवन में,

नाना भेदों से जिसको देखते क्रान्तदर्शी हैं;

और बताते हैं – है वह निर्लेप व्योम के जैसा।

वही काल है पिता, और है वही काल ही सुत भी,

कर्ता-भर्ता-हर्ता बन है भुवनरूप स्थित जो,

उसके जैसा परम तेज कोई भी, कहीं नहीं है।

रची उसी ने है द्यो! उसने ही यह रची धरा है –

कोटि-कोटि प्राणियों हेतु जो नित आश्रय बनती है,

भूत-भविष्यत्-वर्तमान सब का आश्रय है वह ही।

रची सृष्टि जिसने और जिससे ही प्रेरित हो कर के

अमित-तेज दिनकर सारे जग को प्रकाश देता है,

आश्रित है हर जीव सदा-सर्वदा काल का ही और,

दृष्टि भी काल में ही घुस कर कुछ देख-समझ पाती है।

वही काल ‘मन’,

वही ‘प्राण’,

यश भी उसका ही आश्रित,

जिसके आने पर प्रजा सिद्धि पाती अभीष्ट निज की है।

‘तप’ है वही,

ज्येष्ठ वह ही,

उसी में ही है ब्रह्म प्रतिष्ठित,

वही सभी का ईश, प्रजापति,

पिता वही सबका है।

उसी काल से सकल सृष्टि है इच्छित, सृजित, प्रतिष्ठित,

वही ब्रह्म हो स्वयं

धारता है परमेष्ठी को भी।

वही प्रजा जनता है,

जनता वही प्रजापति को भी!

स्वायम्भुव, कश्यप भी उसी काल से ही निकले हैं।

(अथर्ववेद काण्ड १९ सूक्त ५१ काल-सूक्त का स्वरचित भावानुवाद)

काल की चर्चा समाप्त नहीं हो सकती। अपनी सीमाओं का स्वयं भान करके इसे रोकना होता है। ठहरा कुछ भी नहीं! ठहराया गया है।

प्रणाम आचार्य !

आपने बहुत अच्छे प्रकार से कई स्रोतों से मिले कालज्ञान मान को एक स्थान पर एकत्रित और अपनी लेखनी से अपने बुद्धिकौशल के साथ मालावत पिरो दिया है ।

काल जिज्ञासा लिए बंधुओं के लिए बहुउपयोगी लेख है बहुत बहुत धन्यवाद !

-अलंकार